あん梅には仕事が終わってから鍼灸治療にこられる患者様が多くおられます。

働く女性を支える鍼灸院でありたい!

という気持ちは開院の時から持っています。

なぜなら、私自身がそんな場所が欲しかったから。

私がサラリーマンをしていた20年ほど前とは、ずいぶん職場環境も変わっていると

思っていましたが、デジタル化が進んでさらにハードになった部分もあるようです。

働く人の体調不良は、当人がしんどいだけでなく、職場の経済的損失という

問題もあります。

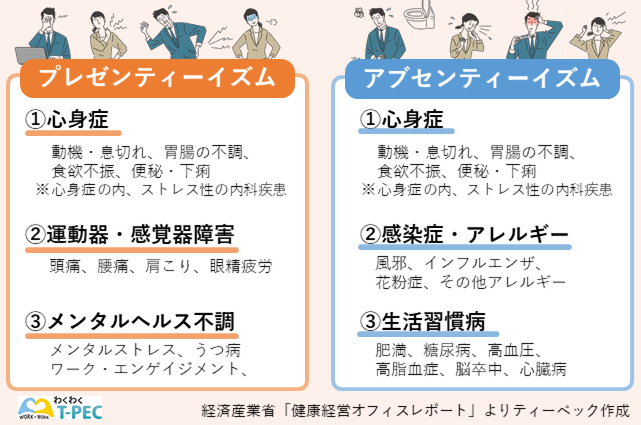

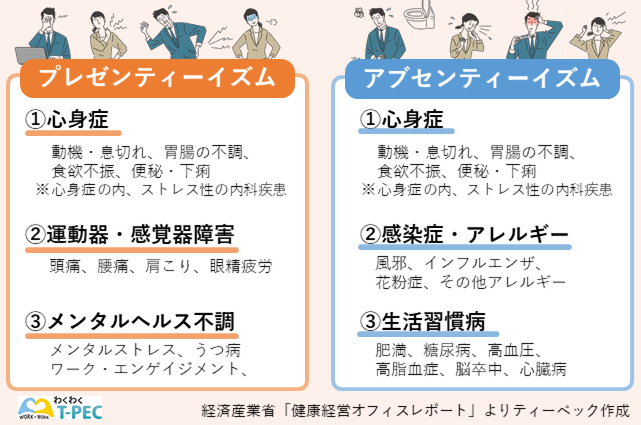

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、

WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。

欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」

を指します。

言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムと一緒に使われることの多いキーワードに

「アブセンティーイズム」があります。

アブセンティーイズム(absenteeism)とは、

「健康問題による仕事の欠勤」を指します。

いわゆる「病欠」を指します。

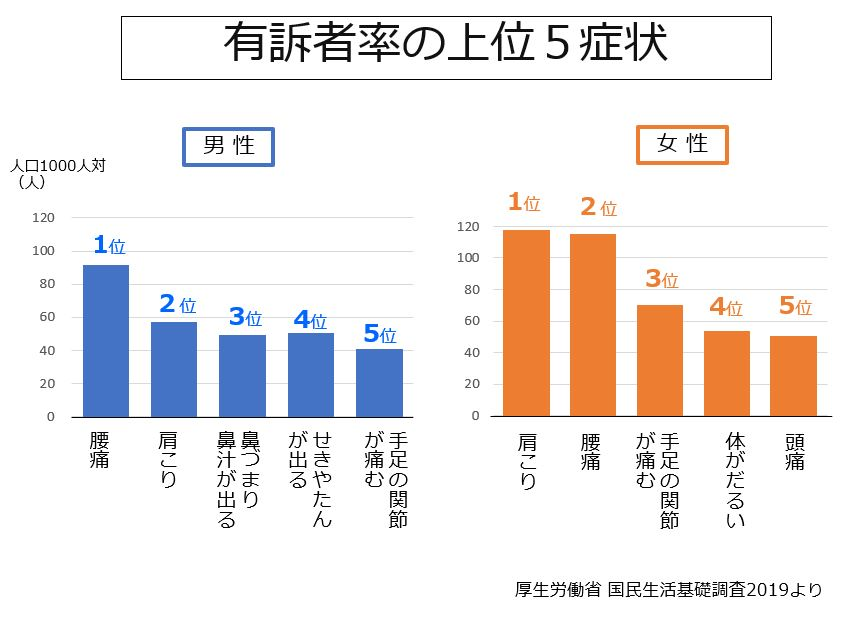

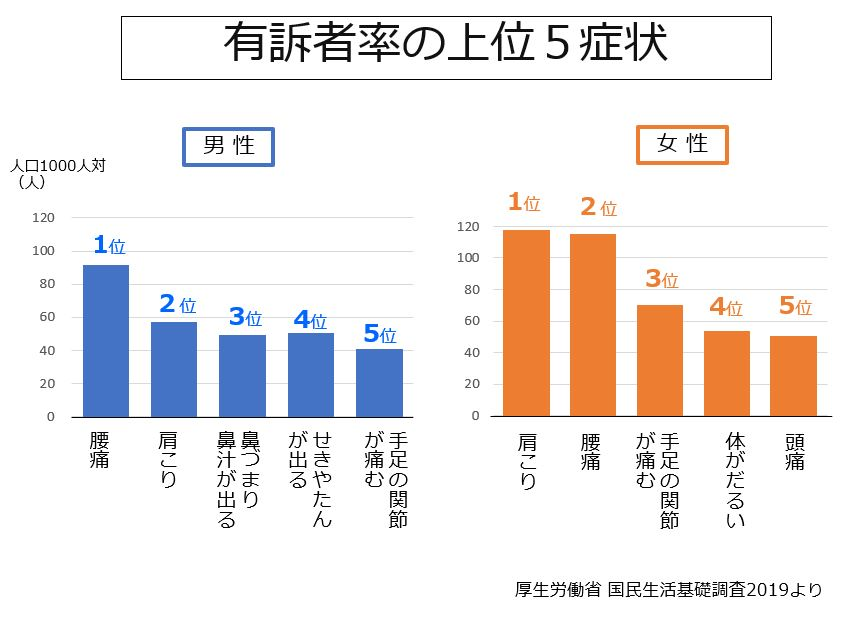

腰痛による仕事への影響 生産性低下の大きな原因に

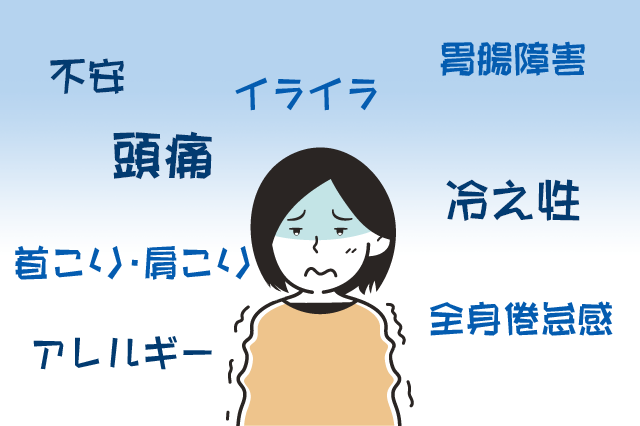

腰痛や肩こりは、プレゼンティーズムに大きく関与し、生産性を低下させる大きな原因であることが、近年の研究で明らかになっています。

ある研究では、生産性を低下させる

3大要因の

1位「肩こり」

2位「睡眠不足」

3位「腰痛」 という結果が出ています。

慢性的な腰痛を抱えていると、痛みで仕事に集中できなかったり、

イライラなどストレスを抱えてしまい仕事のパフォーマンスが落ちてしまったと、

感じる人は少なくないと思います。

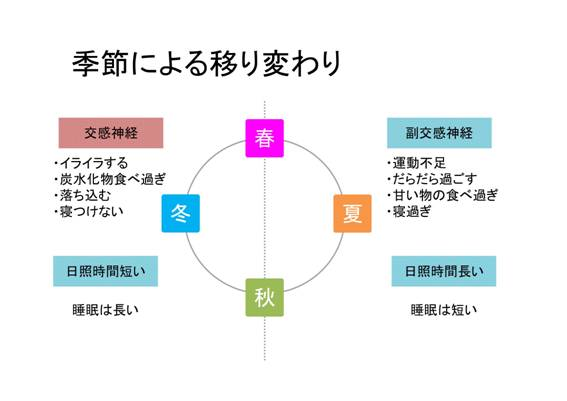

睡眠不足により仕事がはかどらないことを経験した人も多いと思いますが、

腰痛や肩こりは睡眠不足と同じくらい仕事へ影響を及ぼすとは驚きの結果です。

また腰痛は労働災害としても認定されるケースも見られます。

腰痛を引き起こすライフスタイル

これらは肩こりや腰痛を引き起こすと考えられている要因です。

もちろん腰痛の多くは原因が特定できないものが多いですが、

その原因が特定できない腰痛の多くは日頃の生活習慣が影響していると考えられています。

- 悪い姿勢や長時間の同じ姿勢

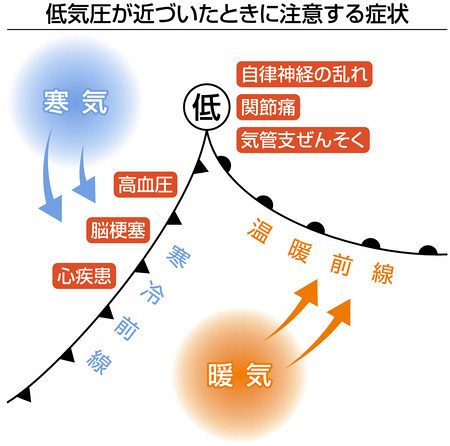

- 血行不良

- 筋力低下

- 動かない生活や運動不足

- 重いものを持つ

- ストレス

特にデスクワークをしている人は、1日中座りっぱなしの時間が長いです。

リモートワークの場合、通勤や社内を移動する時間もゼロになるので、

さらに動かない時間が増えます。

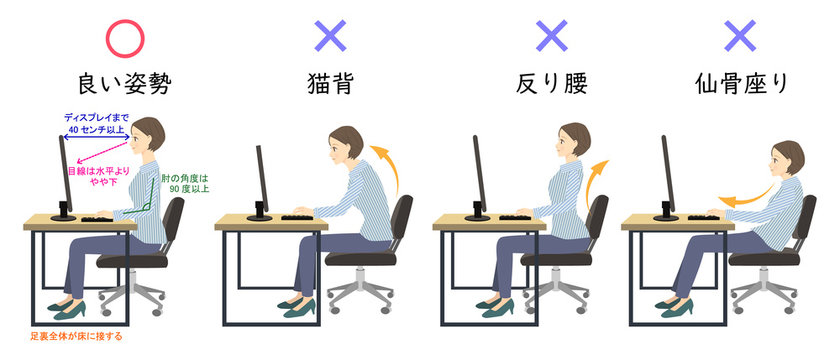

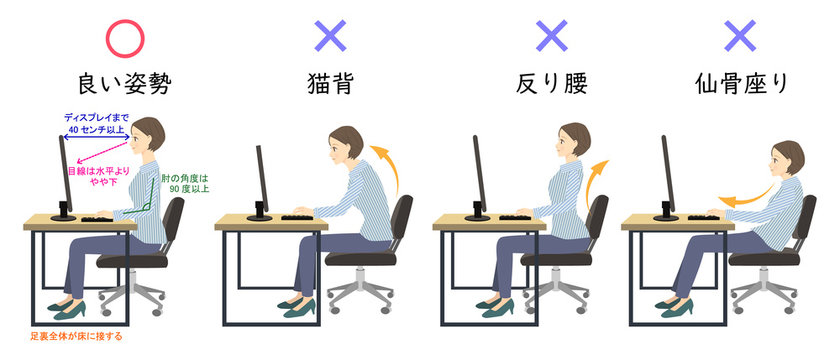

座り姿勢というのは、特に姿勢が崩れやすくなるものです。

私たちの頭の重さは性別や体格にもよりますが、一般的に約5~6kgと言われています。

ボーリングのボールが1番上に乗っかっている状況です。

背中を丸めて座れば重い頭が前に出るため、首や肩が引っ張られ相当な負担がかかります。

悪い姿勢で長時間座り続けていれば、ストレートネックや頚椎のゆがみ、肩こり、

首こりはどんどん酷くなるでしょう。

また猫背姿勢で座っていると、背骨が湾曲し、頭が前に出て前かがみの状態になるので、

上半身はバランスを取ろうと骨盤を傾けます。

すると、腰や骨盤周りが引っ張られ、緊張してこわばり硬くなり、血流が悪くなります。

そして、運動不足や動かない生活は、血行不良を招きます。

血流が悪いと、全身に酸素や栄養分が伝わりにくく、筋肉疲労を起こします。

長時間座っているとお尻の筋肉、太もも後ろが硬くなり、血流悪くなることで、

コリや痛みが引き起こされます。

腰痛予防のための3つのセルフケア

腰痛はセルフケアにより予防・緩和することが可能です。

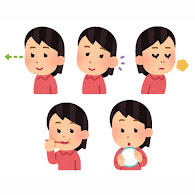

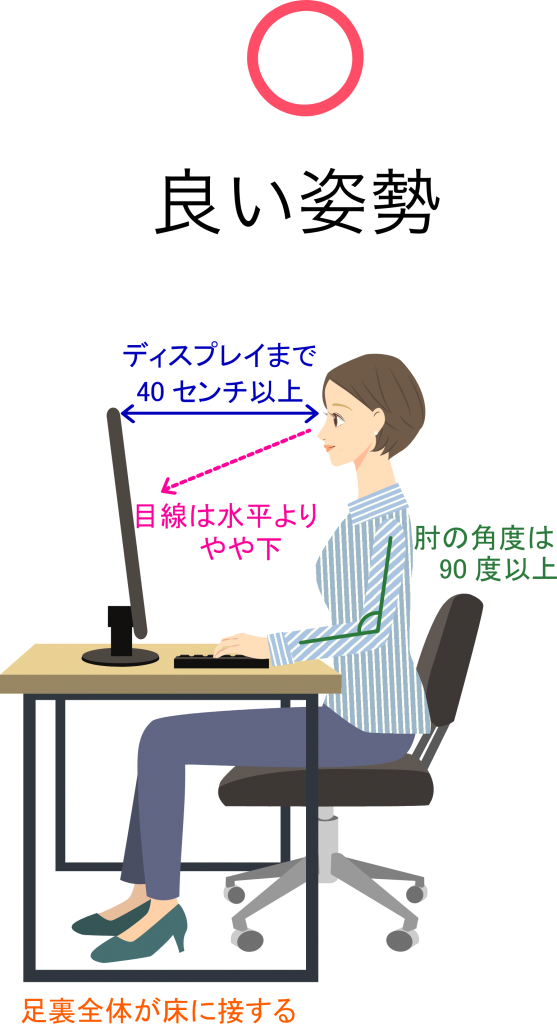

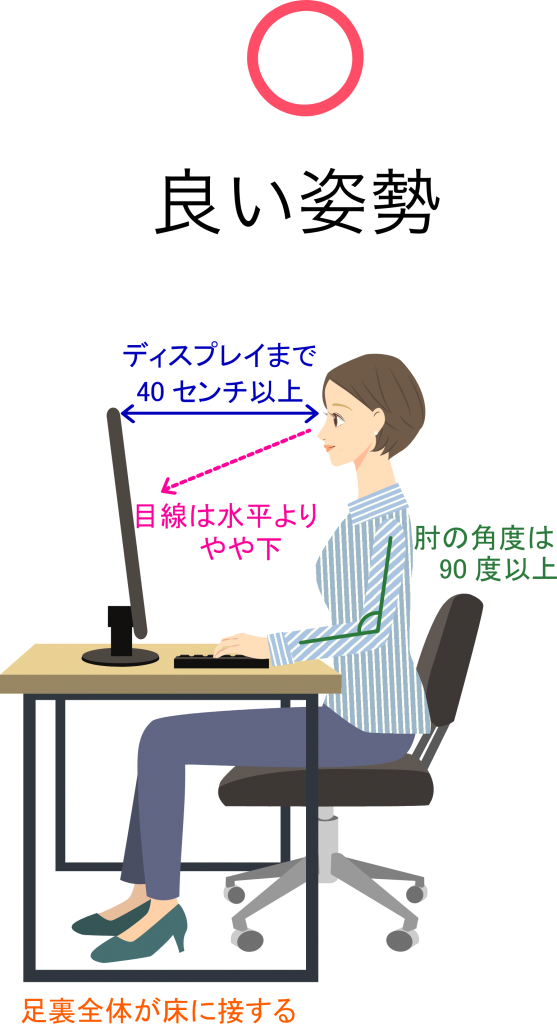

①良い姿勢を意識する

肩こりや腰痛の原因の多くは姿勢に関係しています。

正しいポジションで姿勢を維持していないと、筋肉も使われる部分と

使われない部分が出てきてしまい、一定の部分に過度に負荷がかかり痛みとして

症状が現れます。

座っている状態だと、特に骨盤の前傾や後傾が続き上半身が不安定になるため、

姿勢が崩れ腰や肩などに負担がかかり、痛みやコリが生じます。

デスクワーク中、姿勢が悪くなってきたなと感じたら、

こちらのポイントをチェックしてみましょう。

☑椅子に深く座り直し、骨盤を立て、背中を伸ばす

☑下腹部に少し力を入れ、お腹を上に引き上げる

☑足を組んでいたら、両足裏をしっかり床に付ける

☑肩を真横に開き胸を開く

☑頭が前に傾かないように後ろの首筋を立てる(背骨の上に頭が乗ってるイメージ)

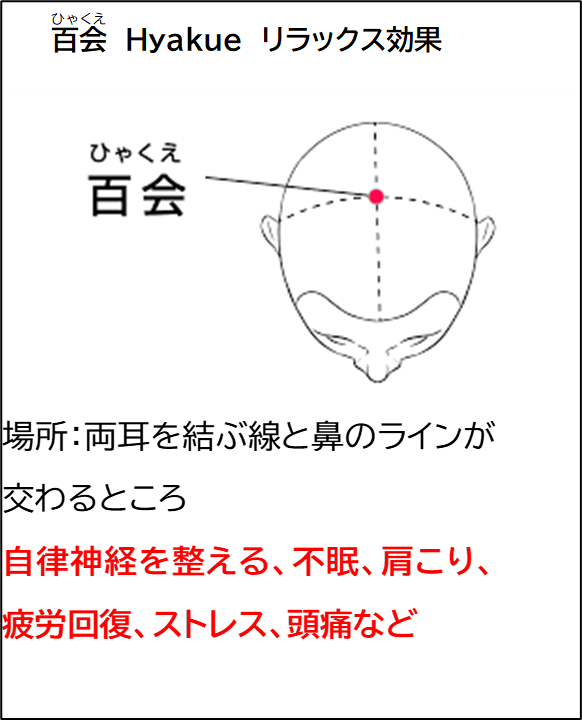

☑頭のてっぺんを糸で吊られているように、上半身を引き上げる

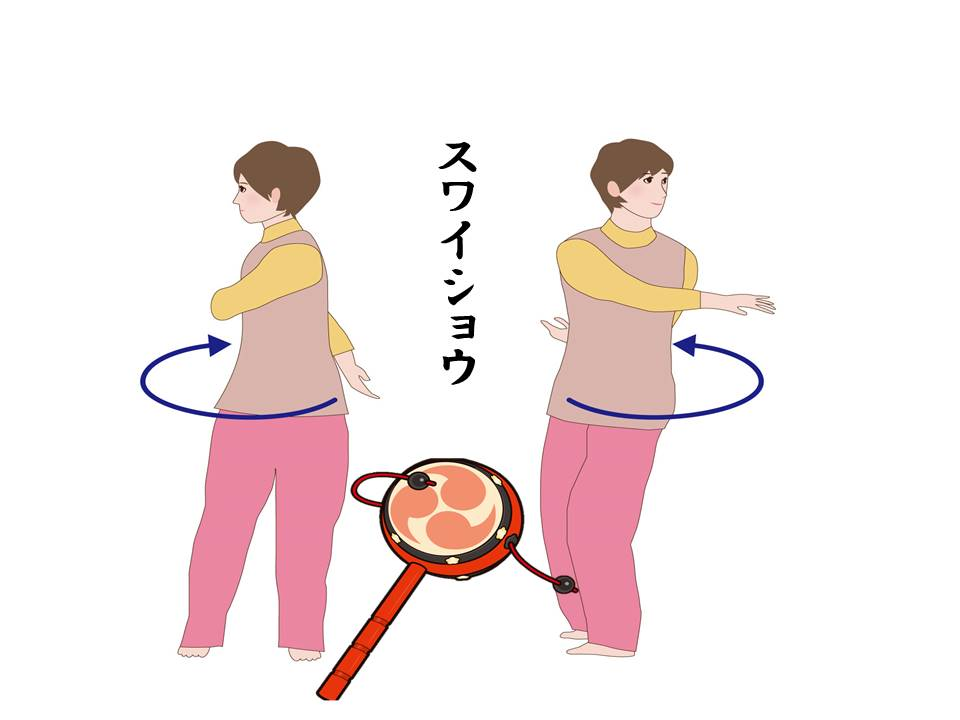

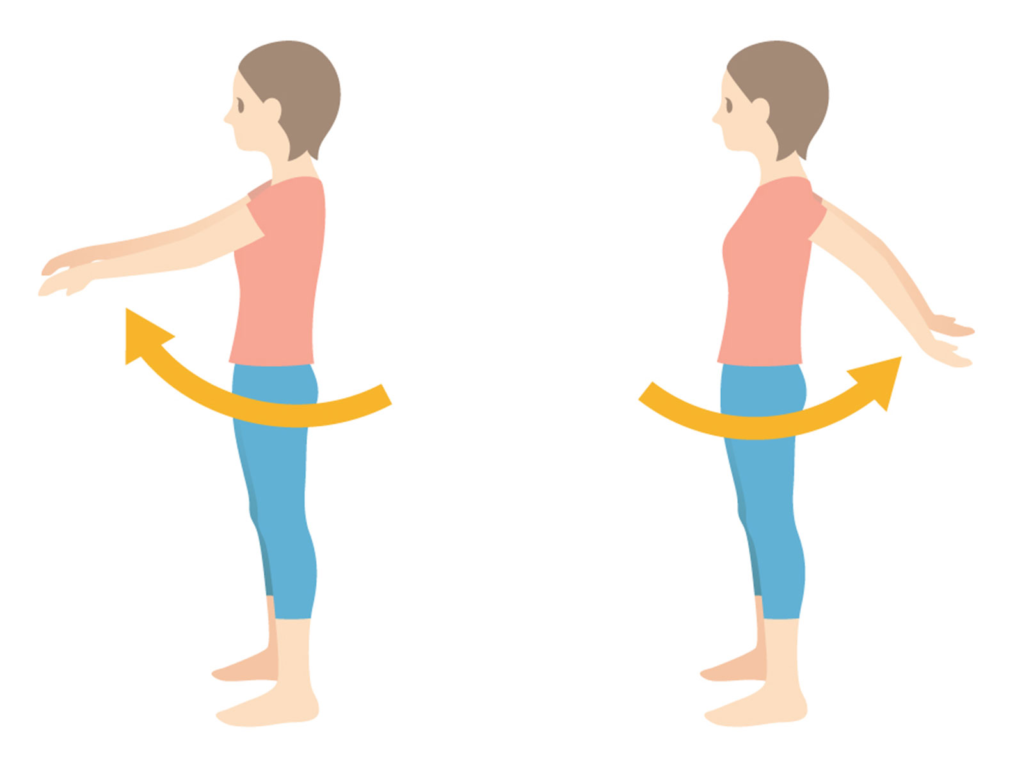

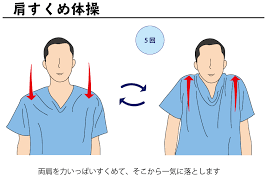

②ストレッチをこまめに行う

座りっぱなしの状態だと、腰やその周辺の筋肉が固まり血流が悪くなることで痛みやコリが生じます。

腰痛は腰だけでなく、お尻や太ももの裏側が固くなるも1つの原因です。

長時間座っていると、座面にお尻や太ももが押し付けられて圧迫されることにより

腰痛が発生します。

体が固まらないようにこまめに体を動かしてあげることが大切です。

筋肉をほぐし柔軟にしたり、関節可動域を広げるためにはストレッチが有効です。

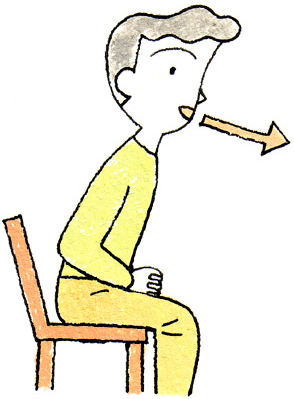

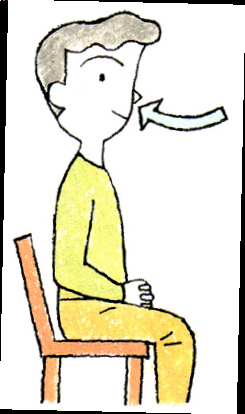

仕事の合間に1分など短時間で良いので、

伸ばす・縮める・丸める・反らす・ひねる、などの刺激を与えてあげましょう。

同じ姿勢を長時間続けないことも大切です。

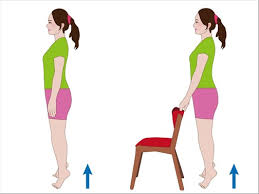

デスクワークの方は、30分~1時間おきに立ち上がったり、

しゃがむ、伸びをするなども良いでしょう。

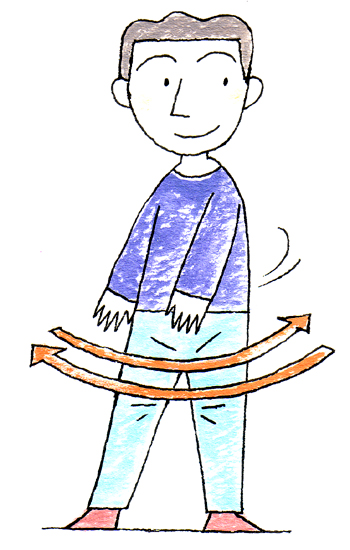

③体幹を強化する

腹筋や背筋などの体幹の筋力が弱いと、体をしっかり支えられず不安定になるため姿勢が崩れやすくなります。

上記①のとおり姿勢の悪さは、腰痛や肩こりの大きな原因です。

重い頭を支え上半身を正常な位置に保つためには、体幹の強さ、

インナーマッスルが大切です。

腹筋が弱いと背骨をまっすぐ立てることが難しく、猫背などの前傾姿勢になりがちです。体幹を鍛えると言うと筋トレをイメージしますが、インナーマッスルは姿勢を正すことでも鍛えることができます。

体幹を鍛える

できることから続けて腰痛を予防・緩和していきましょう。

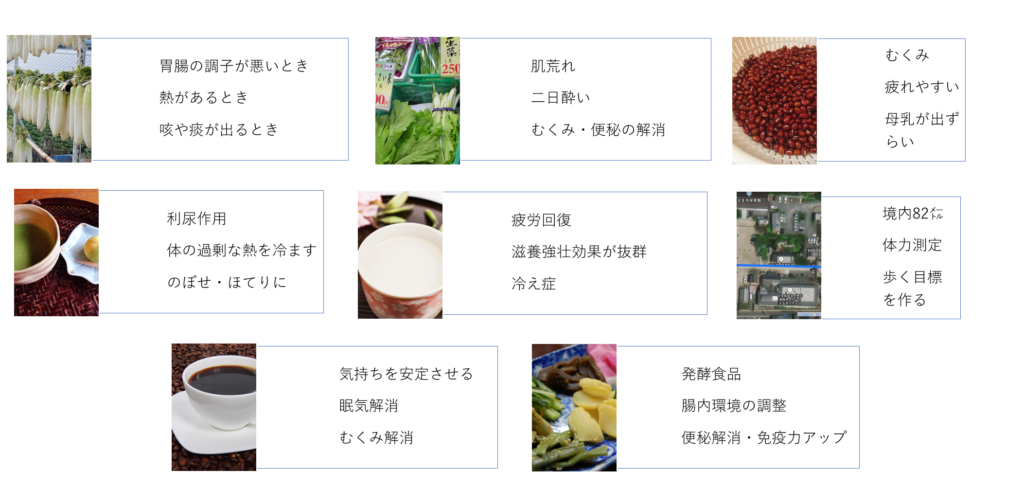

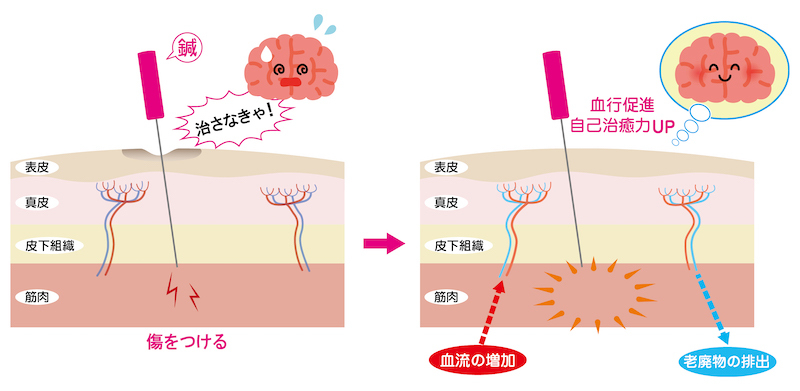

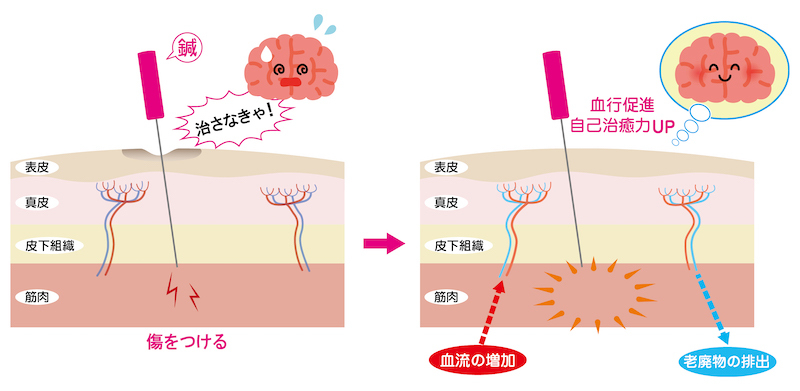

もちろん、鍼灸で筋肉を緩める、血行を促進するもおすすめです!

しっかり休める職場環境、大事ですね。

休んでもいいやん

腰痛、肩こり、不眠

鍼灸にできることがあります!

睡眠時間の確保はあなたのお仕事

慢性痛にしない

明日も機嫌良く働きたい

プレゼンティーズム

福利厚生に鍼灸、どうでしょう?

京都

鍼灸

女性鍼灸

たまに男性も

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世