髪を切りました!

髪を切りました!

昨年の1月にへアドネイション 、髪を寄付することで病気で髪を失った方のウイッグにするというボランティアです。

元々肩くらいまでは長かったのですが、シャギーがいっぱい入っていたのと

31センチ以上の長さが必要ということで、1年半かかりました^_^

美容師さんには 早く切って! オーラを出されながら頑張りました!

傷んでいる髪で申し訳ないけど、誰かの役にたってくれればうれしいです(^o^)

髪を切りました!

髪を切りました!

昨年の1月にへアドネイション 、髪を寄付することで病気で髪を失った方のウイッグにするというボランティアです。

元々肩くらいまでは長かったのですが、シャギーがいっぱい入っていたのと

31センチ以上の長さが必要ということで、1年半かかりました^_^

美容師さんには 早く切って! オーラを出されながら頑張りました!

傷んでいる髪で申し訳ないけど、誰かの役にたってくれればうれしいです(^o^)

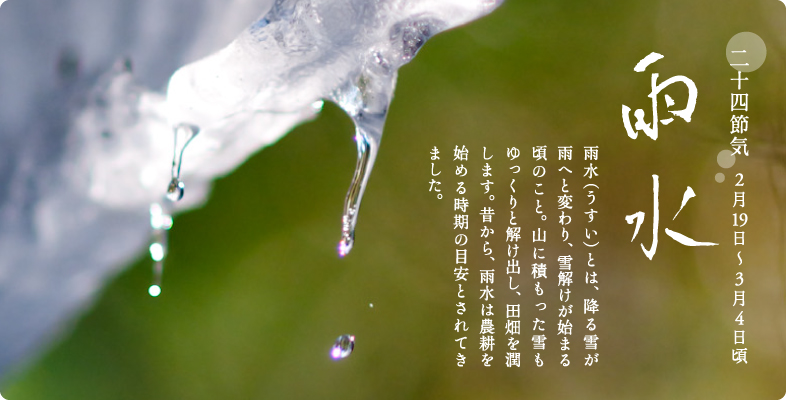

「入梅」とは雑節の1つで、季節の変化を適切に把握するために設定された歴日です。

2024年は6月10日です。

「梅雨入り時期」とは気象用語で、実際に梅雨に入る時期を指しています。

ちなみに、「梅雨」の語源は、梅の実が熟す時期だからという説があります。

また、湿度が高くカビが生えやすい時期のため「黴雨(ばいう)」から「梅雨」に転じた

という説や、「毎」日のように雨が降るので「梅」という字が使われたとも言われています。

「入梅」は、梅雨入り時期を把握するために設けられた暦上の雑節です。

手紙などで使用する「入梅の候」という時候のあいさつは、

梅雨入りを迎えてすぐに使用できます。

ここで使用されている入梅の意味は梅の木ではなく、梅雨の季節を指しています。

入梅は、春から夏への移り変わりの季節です。

一般的には、以下のような食べ物が旬を迎えるため、行事食として親しまれています。

6月に水揚げされるいわしは、「入梅いわし」と呼ばれます。

入梅いわしは、脂がのっていて1年でもっとも美味しいと言われているので、この時期に食べるのがおすすめです。

いわしを骨まで柔らかく梅煮にするには、

煮汁が冷たい状態からいわしを入れて煮ることだそうです!

煮崩れ防止にもなるとか

入梅の季節は、青梅が収穫のピークを迎える時期です。

梅には、夏バテ防止に効果があるクエン酸やリンゴ酸、カリウムなどが豊富に含まれているので、自宅で梅ジュースや梅酒を作って飲むのも良いでしょう。

6月に仕込んだ自家製梅ジュースや梅酒は、2週間〜1ヶ月ほどで美味しく飲めるようになります。

そのため、夏が本格化する前の入梅の時期に作るのが適しているのです。

梅干しを漬ける際に使われる赤じそは、毎年入梅の頃が収穫時期です。

もちろん、梅干しを漬けるのに使っても良いですが、葉を煮出してしそジュースにしても美味しいです。

入梅の時期には、そら豆も旬を迎えます。

そら豆は、タンパク質やカリウム、ビタミンCなどの栄養素が豊富に含まれています。

むくみを改善したり、食欲をアップさせたりする効果があるので、梅雨のジメジメとした時期を乗り切るのにおすすめの食材です。

冷凍のコーンは年間を通して出回っていますが、生のとうもろこしは毎年7月頃に収穫期を迎えます。

食物繊維が豊富なとうもろこしは、便秘の改善に効果が期待でき、ビタミンB1も豊富に含まれているので、夏の疲労回復にも役立ちます。

夏野菜の定番、ピーマンの旬は7月〜9月ごろです。

旬の時期のピーマンはビタミンCや鉄分を豊富に含むので、夏バテ対策として積極的に取り入れたい食材です。

いわしと並んで、アナゴも入梅時期を旬とする代表的な魚です。

6月〜7月ごろに水揚げされるアナゴは、「梅雨アナゴ」と呼ばれ、1年でもっとも美味しいとされています。

薬味として人気がある「みょうが」の旬は、6月〜10月ごろです。

みょうがには、むくみを解消するカリウムや血流を促進するαピネンなどの栄養素が含まれており、夏バテ解消効果が期待できます。

ぜんぶ好き!

京都

養生

季節の養生

梅雨

梅雨の楽しみ

鍼灸

女性鍼灸

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

仕事終わりに足が痛いくらいにパンパンになっている。

足首のくびれがなくなり、象の足のようになっている。

など、病気が原因でない日常的なむくみのご相談は多いです。

老化や生活習慣の乱れによって毛細血管がダメージを受け、

血流が滞ってしまったり、

バランスの悪い食生活の影響による水分バランスの乱れ

などで起こる身体の浮腫(むくみ)。

中でも脚の浮腫は病気の場合を除き、

長時間同じ体勢でいることによる血液、

リンパ液などの循環が悪くなることも

大きな原因の一つとなります。

むくみを訴えられる方は下記のような症状も見られることがあります。

いずれも水分代謝機能の不具合です。

余分な水分がたまっていると、

湿度の影響も受けやすく、湿度の上がる夏場や梅雨、秋頃の台風の時期に

体が重い、だるい、めまいがする、胃腸の不快感

などの症状がでやすくなります。

冷えによって、体内の水分代謝をコントロールする「腎」の働きが弱まっています。

「腎」には体全体を温める働きもあるので、ここが弱るとむくみやすくなるほか、

薄い尿がよく出るように。

老廃物をため込みやすいタイプのため、中年太りにも注意しましょう。

冷たいビール、外食時の氷の入ったお水、冷蔵庫で冷やした果物やサラダ、

お刺身、アイスクリームなど、冷たいもの摂りすぎや

水分の摂りすぎは体内の水分調整機能を低下させます。

まずは体温より冷たいものや飲み物の摂りすぎを控えましょう!

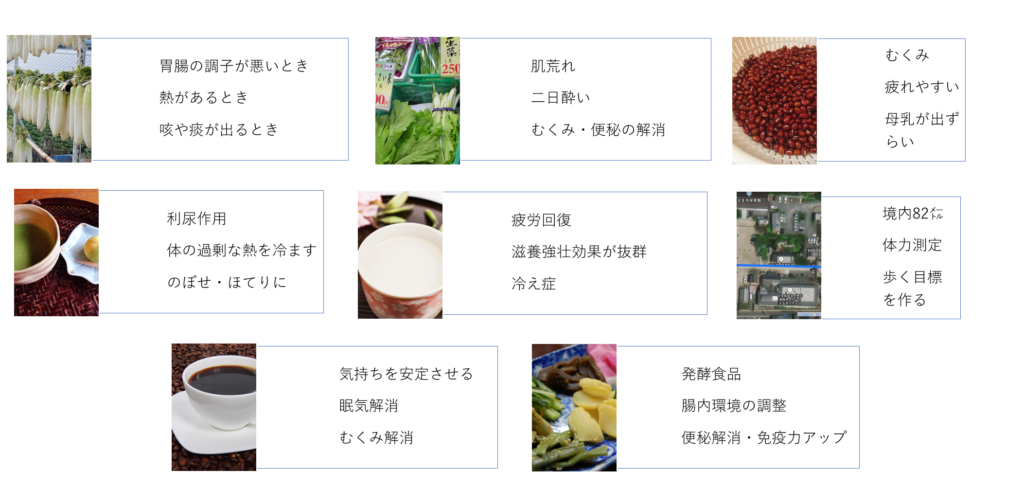

しょうがやねぎ、にんにく、三つ葉、しそ、せり、にら

など香りの高い野菜

ゆずやレモンなど柑橘類をとりましょう♪

その香りで体内の余計な水分の排出を助けてくれます。

冷やして食べると逆効果になりかねませんから、

せめて常温でお召し上がりください。

水分代謝を促す働きがある

小豆、白菜、こんにゃく、はと麦などがおすすめ。

尿の出をよくし、むくみを解消します。

ただし、こんにゃく・はと麦には体を冷やす作用があるので、

温める働きのある食材と一緒にとりましょう。

こんにゃくのきんぴらには唐辛子を、

はと麦のスープには生姜を加えるのがおすすめ。

美味しそうー!

ウォーキングなどの有酸素運動や、お風呂がおすすめ。

足湯もいいですが、

体が温まって代謝がよくなり、汗や尿で効率よく余分な水分を排出できます。

40度くらいのお湯に10~15分くらい浸かるのが目安。

バスソルトを入れるとより発汗が促されるのでおすすめです。

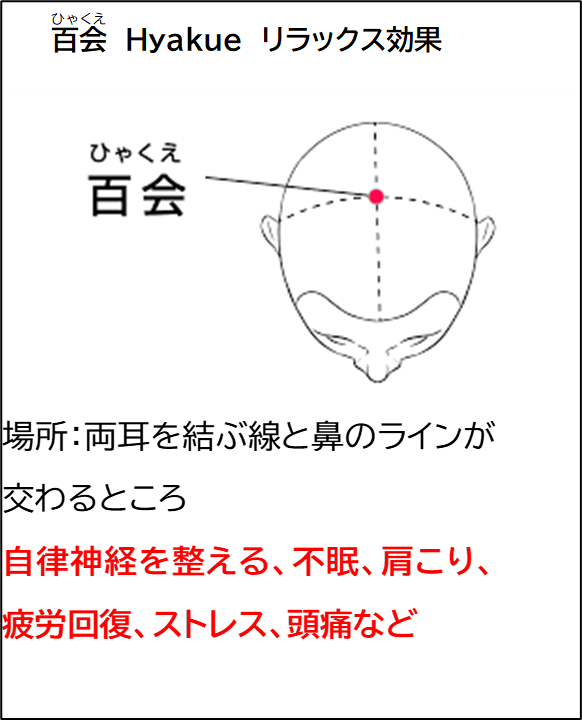

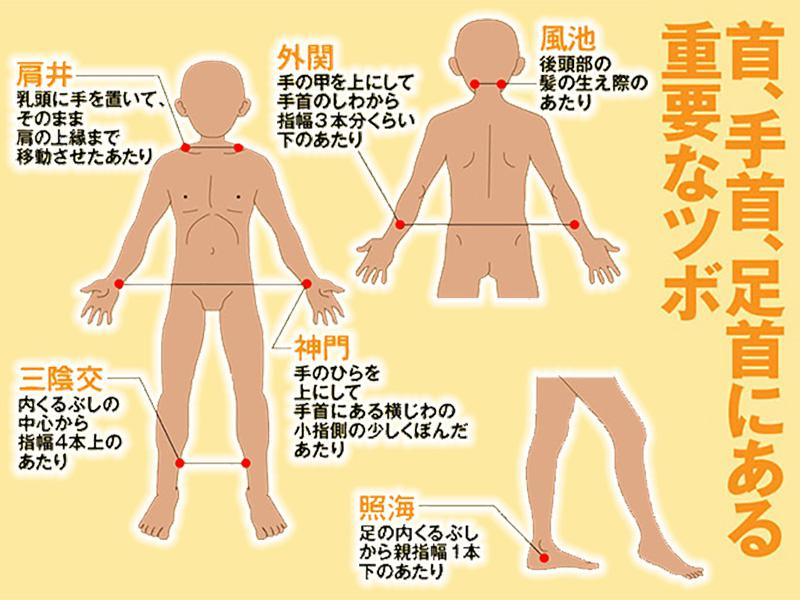

親指で、いた気持ちいい程度の力で5秒くらい押しましょう。

☑ 湧泉(ゆうせん)…… 足裏の中央よりやや上、指を内側に曲げたときにへこむ所

→水分代謝を改善する。ゴルフボールなどに足裏をのせてコロコロ転がし、足裏全体を刺激してもOK。

☑ 腎愈(じんゆ)……おへその真後ろから指2本分外側の背骨の際

→利尿作用があり腰痛にも有効です。シャワーや使い捨てカイロなどを当てて温めても。

鍼灸

京都

女性鍼灸

むくみ

水分のとりすぎも注意

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

壬生で生まれた「壬生菜」を記念して

京都の伝統野菜と工芸をPRする催しにお灸体験会で参加させていただきました。

前日からの雨で、最高気温は11℃とい悪天候の中

ご来場くださった方、

応援メールをくださった方、

準備からお手伝いくださった方、

本当にありがとうございます!(^^)!

大人気だったのが、京漬物「西利」のお漬物と

西利ファームで採れた、山積みの「壬生菜」「大根」

ほとんどの来場者が買っておられました。

めちゃくちゃ安かったそうです!

寒い日だったので、きっと皆さん晩ご飯はお鍋ですね!

私たちは「百会灸」と「お灸&ツボおし」で参加。

まずは自分で体験してみて、頭のてっぺんの初体験の熱さに

思わず笑っております!

治療ではほぼ鍼をしています。

頭皮に直にお灸をすることは出来るのですが、ちょっと髪が燃えちゃうので…。

それでもやりたい方!

どうぞリクエストしてください(*^_^*)

ちなみにあん梅では「百会灸」は用意しておりません。

初体験のお灸に皆さん、笑っております!

そして写真を撮る!

頭から煙り出てますからね!

●お灸が気持ちいいもの

●リラックスできるにおい

●熱いのをがまんしなくていいんだ

と、体感していただきました!(^^)!

ありがとうございます。

当日参加されていたお店や商品を

「養生」目線でみてみると

以前にご紹介した養生のヒントがいっぱい!

楽しく、美味しく、体も喜ぶ!

追記

壬生菜の美味しい食べ方(あん梅調べ)

結論=何しても美味しい(*^_^*)

京都

鍼灸

壬生寺

壬生菜

お灸体験会

養生

女性鍼灸

みぶな買いたかった

せんねん灸さん、ありがとう

来年もよろしく

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

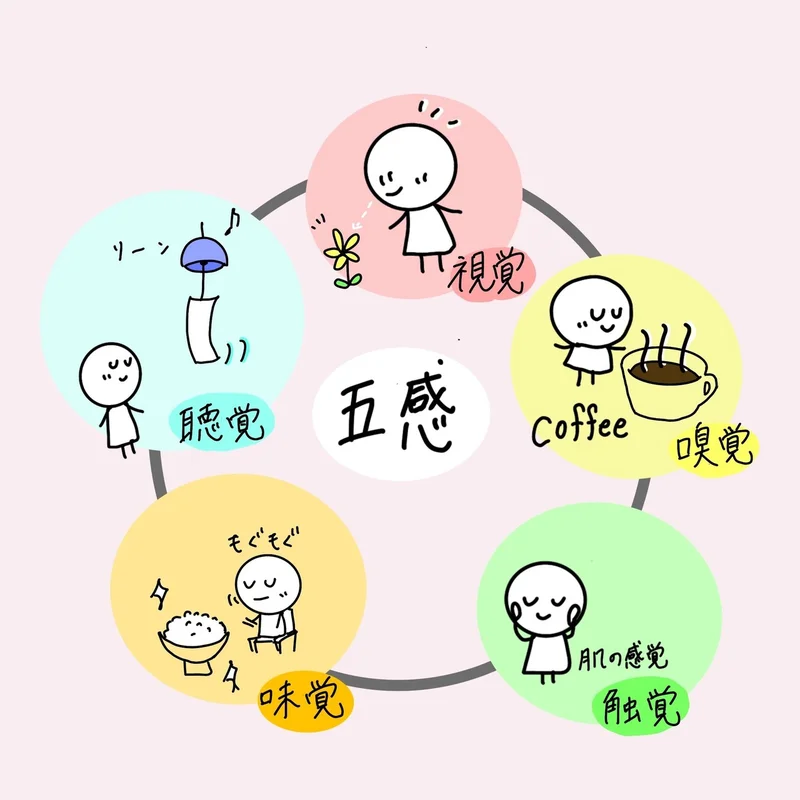

五感(嗅覚、視覚、聴覚、味覚、触覚)の刺激によって

脳の機能を調整する養生法があります。

脳の機能を調整すると、

などのいいこと!があります。

鍼灸やマッサージは脳を活性化して、リラクゼーションや認知機能をアップします

香りには、一瞬にして脳を活性化させるパワーがあります。

なぜなら、香りを嗅ぐときに使う嗅覚は、五感のなかでも古くから存在する

原始的な感覚器であるためです。

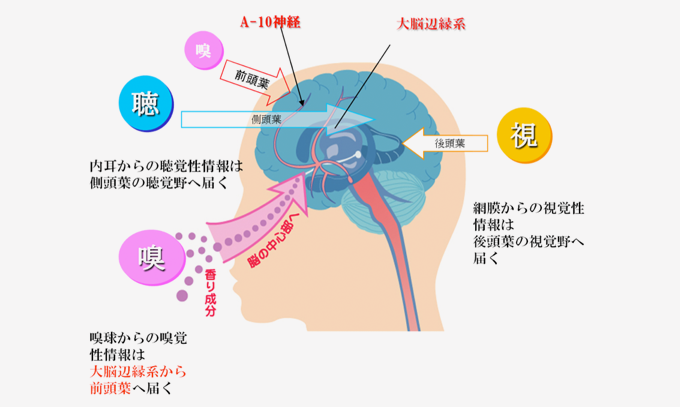

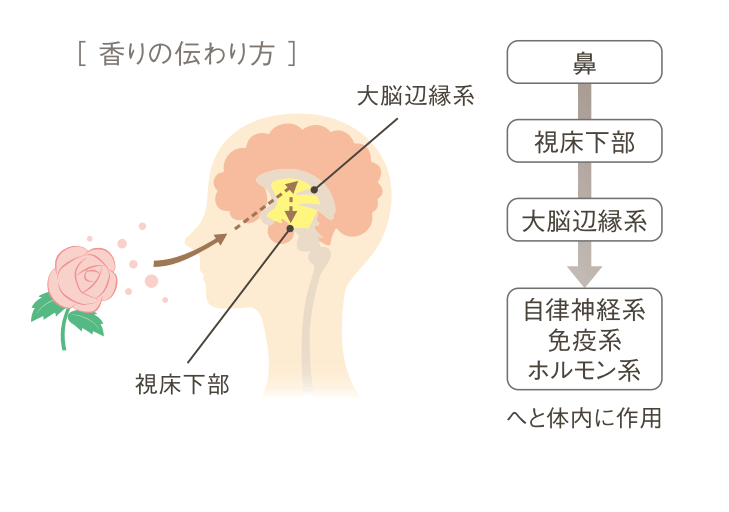

香りは、通常「鼻」「嗅上皮」「嗅細胞」「嗅球」「大脳辺縁系」の順で、

脳へ到達します。

このうち大脳辺縁系では、食欲や睡眠欲などの本能的な感情を司ります。

嗅覚は、この大脳辺縁系と直接リンクしていますが、

これは五感のなかで嗅覚だけが持つ特徴であるのです。

つまり、人間が持つ五感のなかでも、嗅覚だけはダイレクトに脳を刺激するのです。

潜在意識とは、これまでの経験から知らぬ間に蓄積された価値観や習慣などの、

自覚されていない意識のことを言います。

私たち人間の脳は、理性的な一端を司る「大脳新皮質」と、

本能的な一端を司る「大脳辺緑系」の、ふたつの部位に分けられます。

私たちが日常生活を送るうえで得た視覚や聴覚、味覚などの情報は、

大脳新皮質へ送られてから処理されます。

しかし、香りから得た情報に関しては、大脳新皮質を経由せず、

ダイレクトに大脳辺縁系へと届けられます。

この大脳辺縁系には人の記憶を保管する場所があるのですが、香りから得た情報は、

この箇所にピンポイントに伝わるため、

意識せずに過去の思い出や感情を呼び覚ますことができるのです。

⇒高齢の患者様にお灸をすると、その匂いで昔のことを思い出されることがよくあります。子供時代にご自分がお父さん、お母さんにお灸をすえてあげていた!

なつかしいお話をお聞きすることができます。

香りの心理効果

香りを嗅ぐことで、脳の中枢部にある大脳辺縁系が匂いの情報を判断し、感情や記憶を呼び起こします。さらに、香りの情報は、内分泌系や自律神経系を司る視床下部や下垂体にも伝わるため、ホルモンの分泌が促進されます。

これによって、リラックス効果や幸福感を得られるのです。

憂鬱な気分が続くときや気疲れしたときに、お気に入りの香りを嗅ぐと、ポジティブな気持ちになれることもメリットのひとつです。

特に柑橘系の香りには、気分を爽やかにさせる効果があります。

リラックスするとともに自信を取り戻し、前向きな気持ちになれるので、

落ち込んだときには、香りを楽しむことをおすすめします。

香りには、イライラを軽減してくれる効果があることも認められています。

芳香成分が脳に伝わると自律神経を刺激し、私たちの心や身体に快・不快の感情を与えます。さらに、嗅覚は視覚や聴覚などを含む「五感」のなかで、唯一「情動」に伝わると言われています。

ご自分のお好きな香りをお試しください

まとめ

脳を過度の緊張から解放することで

が改善することが明らかになっています!

※香りの感じ方には個人差があります。

香りが強すぎて、体調に影響される方もいらっしゃいますので

どうぞご留意くださいね(香害)

京都

養生

脳は鍛えない

五感でゆるめる

気持ちいいことでリラックス

鍼灸

もぐさの香り

女性鍼灸

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

パニックに陥ったら、まずは心身をゆるめる

リラクゼーションは仕事などのストレスだけでなく、

自然災害に遭遇した時にも有効です。

被災された方だけでなく、私たちの人生に

「まさか!」はつきもの。

など、ないとは言えません。

大きな心理的ショックを受ければ、誰でも心が不安定になり

ストレスに苛まれることにもなるでしょう。

このリラクゼーション方法は

東日本大震災の被災者向けに

「こころと体をゆるめましょう!」

としてまとめられたものです。

ご自宅や職場でも簡単にできるリラクゼーション方法です。

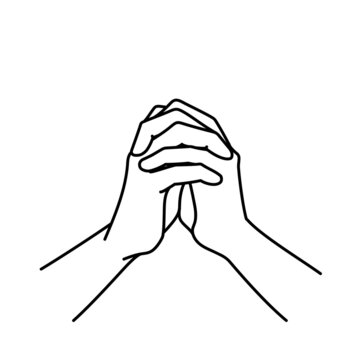

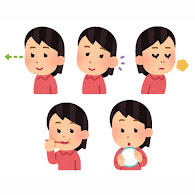

1)セルフタッチ

自分の身体をやさしくさする、抱きしめる・・

気持ちが落ち着かないとき、自分の身体を感じてみましょう。

やさしく自分をさすったり、抱きしめながら、ゆったり呼吸をしましょう。

◎手を合わせてみてください。

◎両腕を包むようにする

あたたかさを感じますか?

◎ほほ、両目、首すじをつつみこむように、ふれてみましょう。

◎ひざや腰を

つつみこむように、ふれてみましょう。

どの方法でもかまいません。

いちばん気持ちのいい方法を試してみてください

2)グーパー呼吸

拳をギュっと握り、息をはきながら、両手を開く

両手をギュッと握ってから、息をゆっくりとはきながら、同時に両手の力

をゆるめます。その後、ゆったりと自然呼吸をしましょう。

力がゆるむ感覚、ゆるんでいる感覚に意識を向けましょう。

①両手をぎゅっと握る

②息を吐きながら、ゆっくりと手の力を抜いていく

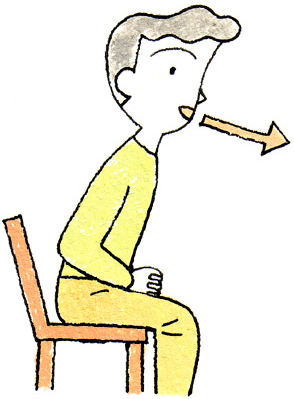

3)首まわし

首をゆっくり回しながら、緊張やゆるみを感じる

◎首をできるだけゆっくり左右に回します。

左を向いて、正面に。右を向いて、正面に戻します。

※正面に戻すときにはゆっくりと、首の緊張感がほどけていく感覚を

味わいながらゆっくりと戻しましょう。

※左右を向くときに息をすって、正面に戻るときに息をはきます。

同様に、ゆっくり前後や回転も。

★決して無理はしないでください。

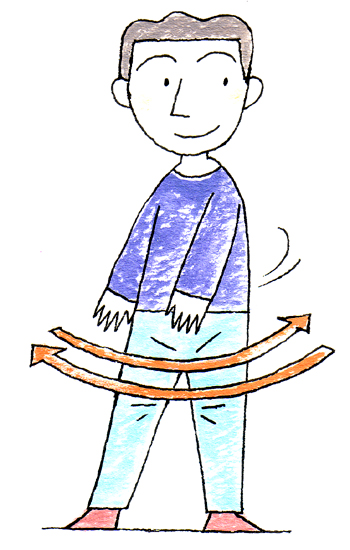

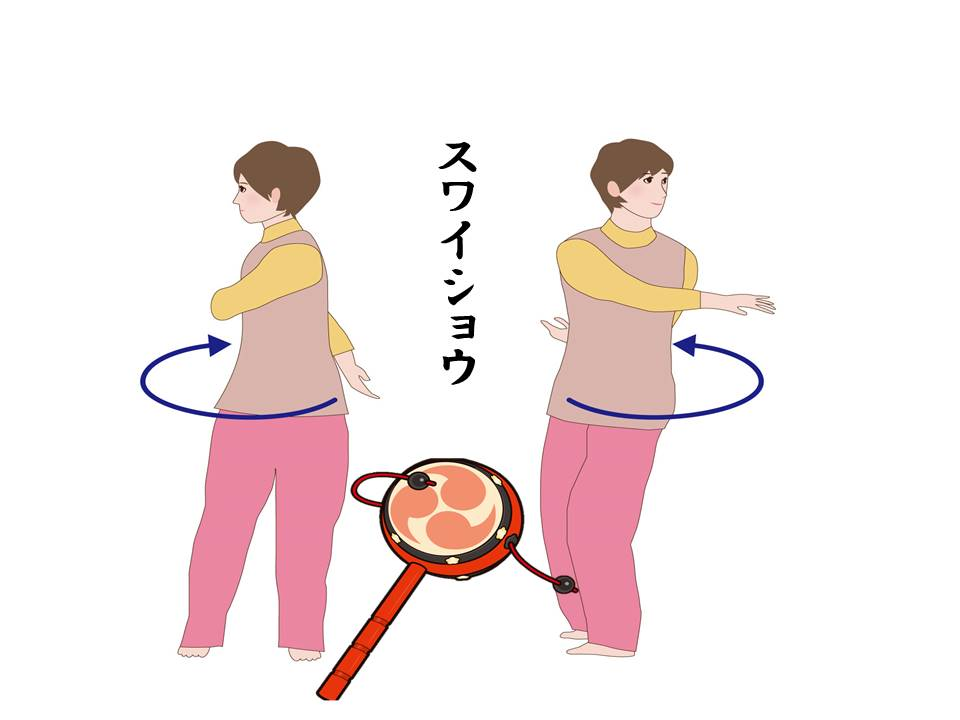

4)スワイショー

反復動作をくり返すと、気持ちは落ちつきます

ゆったりできないとき、気持ちを落ちつかせたいときは、反復動作をし

ましょう。反復動作には気持ちを落ちつかせる効果があります。

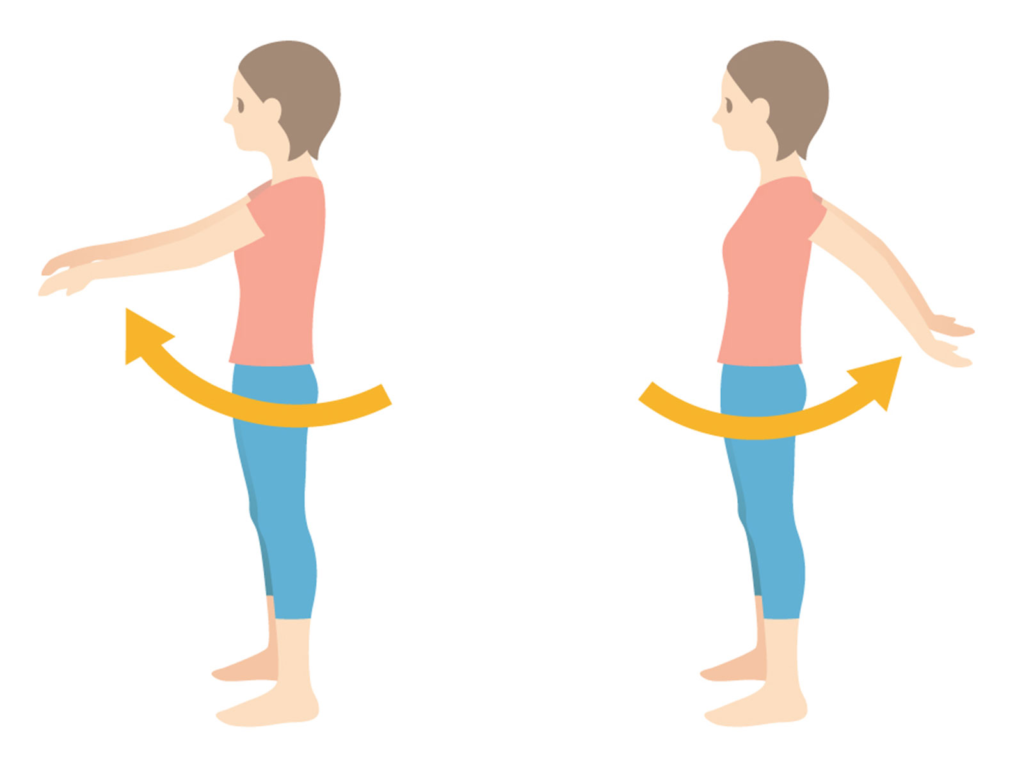

軽く両足を開いて立って、「腰を回転させる方法」と「腕を前後に振る

方法」があります。

1)腰をゆっくり左右に回転させる。

2)腰が回転するのに応じて、少しずつ、腕が腰の回りを回転する。

3)少しずつ、腕の振りを大きくしていく。

※腰を左右に回転させることで、

両腕が「でんでん太鼓」のように回転します。

※左右に腰を回転させながら、

肩や上半身のチカラをぬいて行ってください。

※「腕を前後に振るスワイショー」も同様に行ってください。

肩のチカラを抜いて、左右の腕を同時に前へ、後ろへふります

5)ゆったり呼吸

おなかを意識しながら、ゆったりと呼吸する

ゆったりした呼吸をすることで、全身に新鮮な空気が行きわたり

ます。気持ちも落ちついてきます。

「腹式呼吸」をあまり意識し過ぎないでください。お腹がふくらんだ

り、へこむのを感じるままにしましょう。

1)口から、息をゆっくりとはきます。

はく息とともに、肩や腕などからチカラが

抜けていくようにイメージしましょう。

「身体がゆるんでいく~」と、心の中で語ります。

2)鼻から、ゆっくりと息を吸います。

胸からお腹、全身に新鮮な空気が満たされていく

イメージをしましょう。

お腹や腰にも空気がはいってふくらむ感覚をできるだけ

感じるようにしましょう。

※何度でも、気持ちが落ちつくまでやってみてください。

※両手をお腹にあてると、お腹の変化を感じやすいでしょう。

※身体を前後に少し、動かしてみるのもよいでしょう。

※自分にあった方法で、ゆったり呼吸してください。

6)グラウンディング

「見て」「聞いて」「感じて」、気持ちをしずめていく

1 .楽な姿勢で座って、ゆっくり呼吸してください。

・足や腕は組まないで、ゆったりとリラックスさせてください。

・ゆっくりと深く呼吸してください。

2 .まわりを見渡してみましょう。

・目に映るもので嫌な気持ちにならないものを、5つあげてください。

たとえばこんな感じです。

床が見えます。靴が見えます。テーブルが見えます。

椅子が見えます。人が見えます。

・ゆっくりと深く呼吸してください。

3 .周囲の音を聞きましょう。

・嫌な気持ちにならない音を、5つあげてください。

たとえばこんな感じです。

女の人 が話しているのが聞こえます。

自分が呼吸する音が聞こえます。ドアが閉まる音がします。

足音が聞こえます。携帯の鳴る音がしています。

・ゆっくりと深く呼吸してください。

4 .からだの感覚を感じましょう。

・苦痛ではないからだの感覚を、5つあげてください。

たとえばこんな感じです。

両手に木のひじかけが触れているのを感じます。

自分の足が靴の中にあるのを感じます。

背中が椅子にもたれているのを感じます。

両手で毛布をつかんでいるのを感じます。

唇があわさっているのを感じます。

・ゆっくりと深く呼吸してください。

どの方法でも、一番気持ちいい方法を試してくださいね。

自分でできるリラクゼーション

セルフケア

セルフタッチ

養生

鍼灸

ツボ押し

こころと体をゆるめましょう

緊張をほぐす

頭痛や肩こりの予防

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

女性鍼灸

レディース鍼灸あん梅

忘れない

サイト運営者:川口美佐世

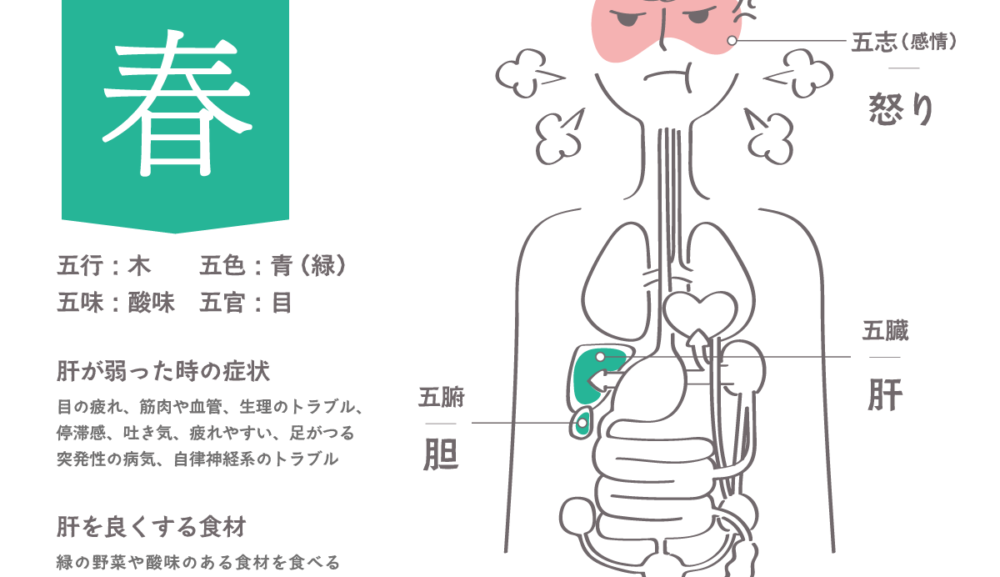

春は「肝」の季節

肝を労る養生を

春は「そろそろ活動しなければ!」とエネルギーが湧くのを感じられる一方で

なかなかその変化についていけず、焦燥感から心身ともにソワソワしている方も

多いのでは?

起こりやすい不調

春は肝の不調が出やすくなります。

また肝は体中の「筋(すじ)」をコントロールしているので、この時期は

など、筋の不調を感じる方が多いです。

血流不良による悪化を招かないよう、まだまだ冷えには注意が必要です。

メンタル面では情緒不安定がよく見られる時期です。

など、自律神経の乱れによる不調が出やすくなりがちです。

養生

イライラなどの”怒り”の感情は、肝を弱らせてしまうので、

とにかく心穏やかに過ごすようにしましょう♪

イライラしたら深呼吸!

春の陽気を胸いっぱいに吸い込むことで、交感神経が落ち着き

リラックスすることができます。

また、肝が司る「筋」をのばすストレッチをすれば、

この時期にぴったりの肝を労る養生になります。

「梅核気 ばいかくき」

梅、とつくので美味しいのかと思いきや

咽喉頭異常感、喉のつかえや違和感のことです。

まるで梅の種が喉につまったように感じ、

飲み込むことも、出すこともできない。

一種のストレス性の症状です。

たとえば急に大勢の人の前で発言を求められて、

「うん、うん」と痰がからんだように感じて、軽い咳払いをしたことはありませんか?

それも急性の梅核気です。

こんな症状が出たときは

など、ストレスを受けた胃腸を労ってあげましょう。

京都

鍼灸

養生

女性鍼灸

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

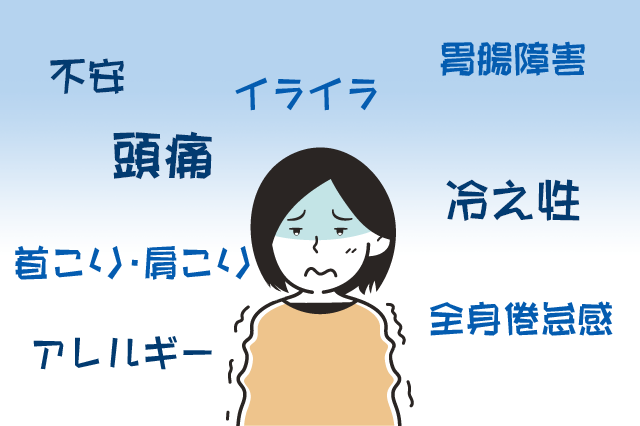

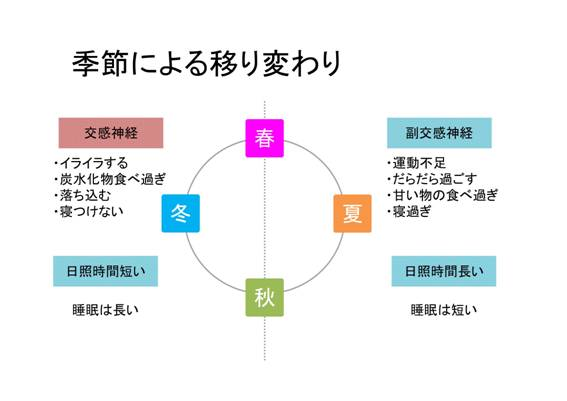

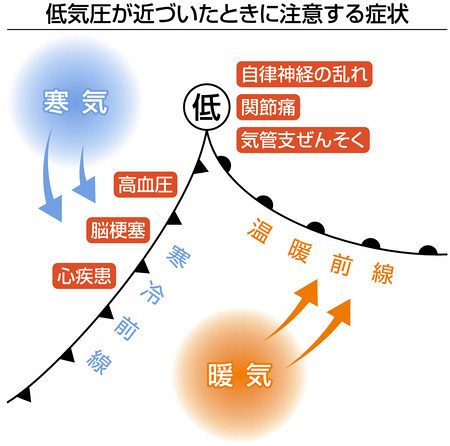

寒暖差疲労とは、気温差(7℃以上)が大きいと起こりやすくなるもので、

体温を調節する自律神経が過剰に働いてしまい、

全身倦怠感、冷え症、頭痛、首こり・肩こり、胃腸障害、イライラ、不安、

アレルギー(鼻炎症状)などの様々な症状が出てしまう、

「気象病」の1つです。

※気象病は病気の名前ではなく自律神経が乱れたことによる症状の総称です。

そのため気象病・天気痛という疾患名はないので医療機関で治療されることはマレです。

自分で対処する方法を知りましょう!(^^)!

寒暖差には、

さらに、室内外(エアコンを使用している状態と外気の暑い状態の差が大きい場合)の

寒暖差や前日比の気温差でも起きます。

最近はテレワークの普及による運動不足などで、自律神経を調整する力も

低下している恐れがあります。

そのため、以前よりに身体が寒暖差に弱くなっている可能性があります。

①体を中から温める

体の中を温めるために、冷たい飲物や体を冷やす食材をとり過ぎないように

してください。

(もしアイスクリームを食べても、温かいお茶を飲むなどバランスをとれば大丈夫です!)

食事の時は、しっかりと噛んで、ゆっくり食べましょう。

一口入れて、咀嚼は20回位がベストです。

②体を外から温める

温めるポイントは、

手首、足首、首、両側肩甲骨の中心の4つです。

●入浴は、ぬるめの38-40℃位のお湯に10-15分程度、

肩までしっかりとつかるのがよいでしょう。

※血圧高めの方はムリのない程度で!

●就寝時は、寝具をしっかりと使いましょう。

その際に重要なのは、首を冷やさないようにすることです。

●外出時は、服を厚めにします。

特に首肩周りは、冷えやすいので、スカーフやマフラーを使用すると良いでしょう。

両側肩甲骨の間に、洋服の上から張るタイプのカイロを使うのも一つです。

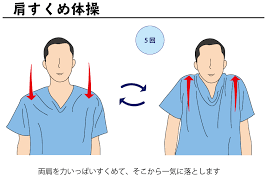

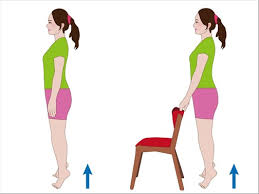

③体を軽く動かす

軽い筋力トレーニングやスクワット、全身のストレッチをするとよいでしょう。

階段を使う、一駅分歩く、ウォーキング(20分程度)もおすすめです。

激しい運動は必要ありません。

筋肉疲労が強く残るのは避けた方が良いです。

④ゆっくりと深い呼吸を行う

ゆっくりと深い呼吸をすることは自律神経を整えるのに効果的です。

胸式呼吸でも、腹式呼吸でも出来る方法で問題ありません。

「3秒で吸って、3秒止める、6秒で吐いて、3秒止める。×4セット」

を目安に行いましょう。

⑤腸内環境を整える

腸は脳に次ぐ多くの神経細胞が存在し、「第二の脳」ともいわれています。

腸の健康は全身の健康に影響するので、腸内環境を整えることは

「寒暖差疲労」を予防するうえでも重要なことです。

善玉菌を増やして胃腸の調子を整えましょう。

ヨーグルトや納豆などの発酵食品を1日1回食べるように心がけましょう。

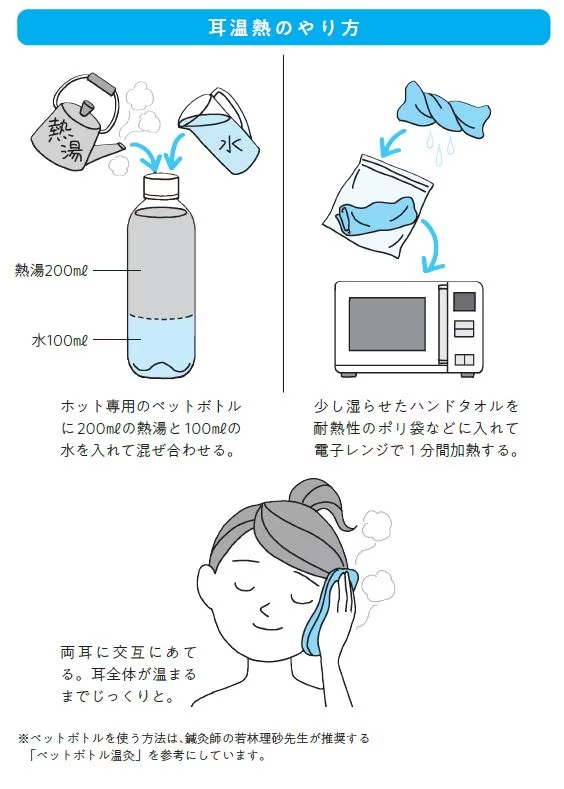

※症状がでている時は

寒暖差疲労・天気痛でめまいがでているときは

耳を温める!

ホットタオルで耳の周りを温めると

症状が和らぐことがあります。

自律神経の乱れ 自分で押せるツボ

早く寝る

甘い物は控える

冷たいものも控える

体を温める

ホットタオル

耳を温める

自分で何とか

鍼灸も役に立ちます

お灸もいいです

京都

鍼灸

女性鍼灸

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

あん梅には仕事が終わってから鍼灸治療にこられる患者様が多くおられます。

働く女性を支える鍼灸院でありたい!

という気持ちは開院の時から持っています。

なぜなら、私自身がそんな場所が欲しかったから。

私がサラリーマンをしていた20年ほど前とは、ずいぶん職場環境も変わっていると

思っていましたが、デジタル化が進んでさらにハードになった部分もあるようです。

働く人の体調不良は、当人がしんどいだけでなく、職場の経済的損失という

問題もあります。

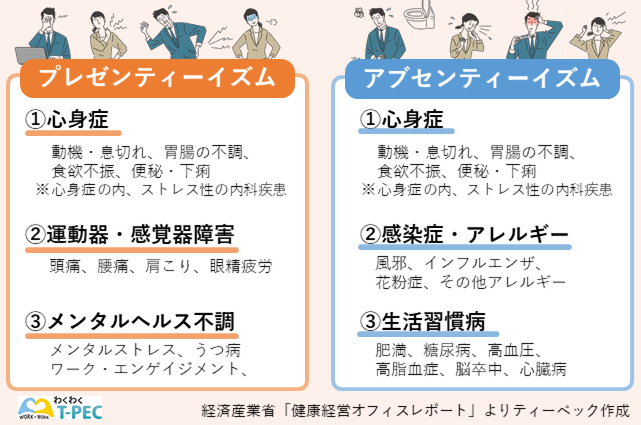

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、

WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。

欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」

を指します。

言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムと一緒に使われることの多いキーワードに

「アブセンティーイズム」があります。

アブセンティーイズム(absenteeism)とは、

「健康問題による仕事の欠勤」を指します。

いわゆる「病欠」を指します。

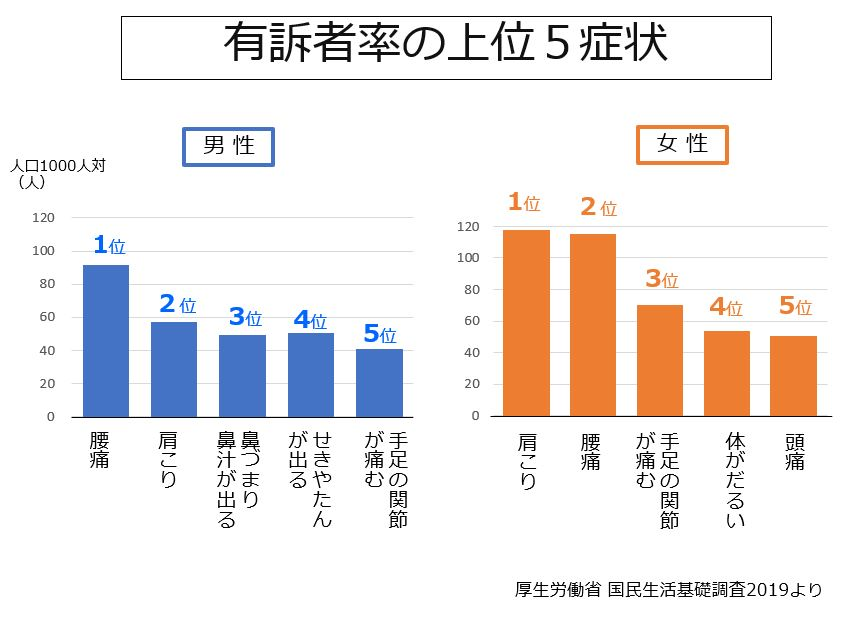

腰痛や肩こりは、プレゼンティーズムに大きく関与し、生産性を低下させる大きな原因であることが、近年の研究で明らかになっています。

ある研究では、生産性を低下させる

3大要因の

1位「肩こり」

2位「睡眠不足」

3位「腰痛」 という結果が出ています。

慢性的な腰痛を抱えていると、痛みで仕事に集中できなかったり、

イライラなどストレスを抱えてしまい仕事のパフォーマンスが落ちてしまったと、

感じる人は少なくないと思います。

睡眠不足により仕事がはかどらないことを経験した人も多いと思いますが、

腰痛や肩こりは睡眠不足と同じくらい仕事へ影響を及ぼすとは驚きの結果です。

また腰痛は労働災害としても認定されるケースも見られます。

これらは肩こりや腰痛を引き起こすと考えられている要因です。

もちろん腰痛の多くは原因が特定できないものが多いですが、

その原因が特定できない腰痛の多くは日頃の生活習慣が影響していると考えられています。

特にデスクワークをしている人は、1日中座りっぱなしの時間が長いです。

リモートワークの場合、通勤や社内を移動する時間もゼロになるので、

さらに動かない時間が増えます。

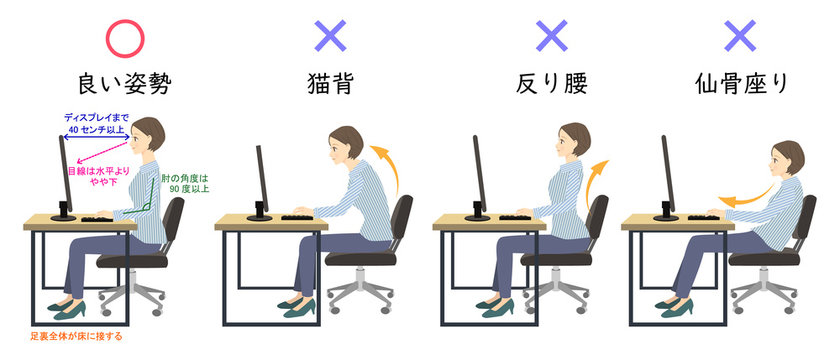

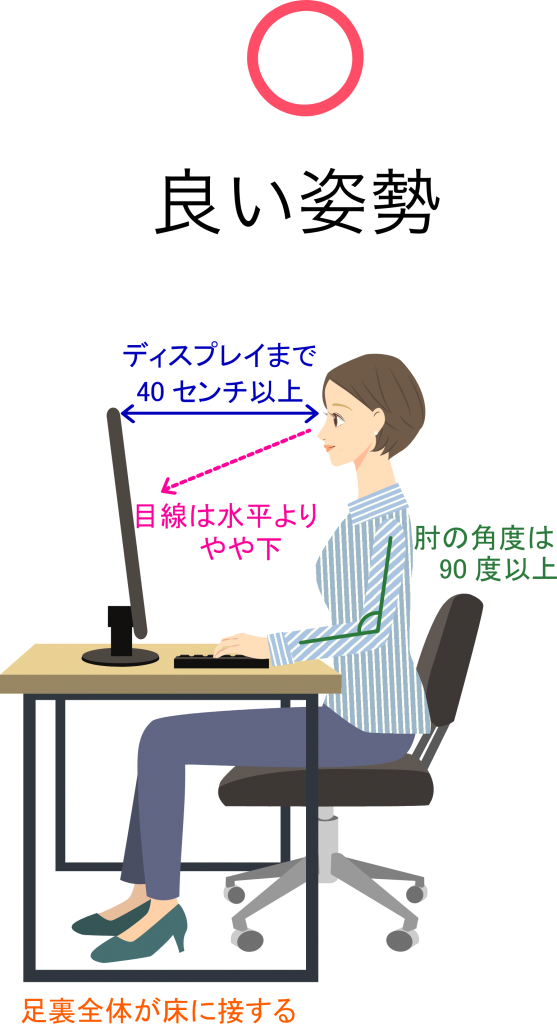

座り姿勢というのは、特に姿勢が崩れやすくなるものです。

私たちの頭の重さは性別や体格にもよりますが、一般的に約5~6kgと言われています。

ボーリングのボールが1番上に乗っかっている状況です。

背中を丸めて座れば重い頭が前に出るため、首や肩が引っ張られ相当な負担がかかります。

悪い姿勢で長時間座り続けていれば、ストレートネックや頚椎のゆがみ、肩こり、

首こりはどんどん酷くなるでしょう。

また猫背姿勢で座っていると、背骨が湾曲し、頭が前に出て前かがみの状態になるので、

上半身はバランスを取ろうと骨盤を傾けます。

すると、腰や骨盤周りが引っ張られ、緊張してこわばり硬くなり、血流が悪くなります。

そして、運動不足や動かない生活は、血行不良を招きます。

血流が悪いと、全身に酸素や栄養分が伝わりにくく、筋肉疲労を起こします。

長時間座っているとお尻の筋肉、太もも後ろが硬くなり、血流悪くなることで、

コリや痛みが引き起こされます。

腰痛はセルフケアにより予防・緩和することが可能です。

肩こりや腰痛の原因の多くは姿勢に関係しています。

正しいポジションで姿勢を維持していないと、筋肉も使われる部分と

使われない部分が出てきてしまい、一定の部分に過度に負荷がかかり痛みとして

症状が現れます。

座っている状態だと、特に骨盤の前傾や後傾が続き上半身が不安定になるため、

姿勢が崩れ腰や肩などに負担がかかり、痛みやコリが生じます。

デスクワーク中、姿勢が悪くなってきたなと感じたら、

こちらのポイントをチェックしてみましょう。

☑椅子に深く座り直し、骨盤を立て、背中を伸ばす

☑下腹部に少し力を入れ、お腹を上に引き上げる

☑足を組んでいたら、両足裏をしっかり床に付ける

☑肩を真横に開き胸を開く

☑頭が前に傾かないように後ろの首筋を立てる(背骨の上に頭が乗ってるイメージ)

☑頭のてっぺんを糸で吊られているように、上半身を引き上げる

座りっぱなしの状態だと、腰やその周辺の筋肉が固まり血流が悪くなることで痛みやコリが生じます。

腰痛は腰だけでなく、お尻や太ももの裏側が固くなるも1つの原因です。

長時間座っていると、座面にお尻や太ももが押し付けられて圧迫されることにより

腰痛が発生します。

体が固まらないようにこまめに体を動かしてあげることが大切です。

筋肉をほぐし柔軟にしたり、関節可動域を広げるためにはストレッチが有効です。

仕事の合間に1分など短時間で良いので、

伸ばす・縮める・丸める・反らす・ひねる、などの刺激を与えてあげましょう。

同じ姿勢を長時間続けないことも大切です。

デスクワークの方は、30分~1時間おきに立ち上がったり、

しゃがむ、伸びをするなども良いでしょう。

腹筋や背筋などの体幹の筋力が弱いと、体をしっかり支えられず不安定になるため姿勢が崩れやすくなります。

上記①のとおり姿勢の悪さは、腰痛や肩こりの大きな原因です。

重い頭を支え上半身を正常な位置に保つためには、体幹の強さ、

インナーマッスルが大切です。

腹筋が弱いと背骨をまっすぐ立てることが難しく、猫背などの前傾姿勢になりがちです。体幹を鍛えると言うと筋トレをイメージしますが、インナーマッスルは姿勢を正すことでも鍛えることができます。

できることから続けて腰痛を予防・緩和していきましょう。

もちろん、鍼灸で筋肉を緩める、血行を促進するもおすすめです!

しっかり休める職場環境、大事ですね。

休んでもいいやん

腰痛、肩こり、不眠

鍼灸にできることがあります!

睡眠時間の確保はあなたのお仕事

慢性痛にしない

明日も機嫌良く働きたい

プレゼンティーズム

福利厚生に鍼灸、どうでしょう?

京都

鍼灸

女性鍼灸

たまに男性も

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

2月4日は立春

立春の日に「立春大吉」と墨で書いた紙を門にはると、新年の厄除けになるという慣わしがあります。この四文字は縦書きにすると、左右対称になってきれいな字面です。禅寺では立春の朝にこの字が張り出されるそうです。

立春大吉豆腐

古くから「白い豆腐は邪気を追い払うほどの霊力が宿る」と言われ、

2月3日の節分と4日の立春には豆腐を食べる風習があります。

(はじめて聞きました(^^;)

「立春大吉豆腐」とよばれ、「健康な体に幸福を呼び込む」という意味があるそうです。

今夜は湯豆腐など、どうでしょう?

節分の意味

季節の変わり目には邪気が入りこみやすいと言われ、立春の前日、冬の終わりの節分には豆まきなどの魔除けの行事が行われるようになったそうです。

本来の節分は、春夏秋冬のすべての季節の変わり目にありますが、立春が新年の訪れでもあることから、室町時代以降、特に春の節分を重んじるようになったとか。

鬼は空想上の存在ですが、鬼=陰であり、暗いところの意味。

つまり暗いところに潜むのが鬼。

心の暗いところが鬼です。

鬼は実際に目の前にいるのではなく、人の心の中に棲むと言われています。

そのため節分の豆まきによって自分の心の中に棲んでいる鬼を追い出し、

邪気を祓い、無病息災で過ごすことができると言われています。

「鬼は自分の邪心を表しているので、節分はその邪気に気づき向き合う日である」

という考え方があります。

鬼の色の違いの意味

鬼には赤、青の他に、黄色、緑、黒

全部で5色あるのをご存知ですか?

(○○レンジャーみたいですね)

鬼の色の意味は仏教に由来しているそうです。

仏教には「五蓋」(ごがい)という言葉があり、

仏教の瞑想修行を邪魔する5つの煩悩の総称です。

5つの煩悩が赤鬼、青鬼、黄鬼、緑鬼、黒鬼に当てはめられています。

そのため、豆まきの時には自分が打ち勝ちたい煩悩の色の鬼に豆を投げるといいと

言われています。

赤鬼 貪欲(とんよく)

欲望や渇望など強い欲望を表し、すべての悪の象徴です。

すべての悪の象徴とされる赤鬼に豆をぶつけると、

自分の中の悪い心が取りのぞかれると言われています。

青鬼 瞋恚(しんに・しんい)

悪意や憎しみ、怒りなどの象徴です。

悪意や憎しみ、怒りなどは貧相で欲深い心を表しています。

青鬼に豆をぶつけると、それらを取り除き、福徳に恵まれると言われています。

黄鬼(白鬼) 掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)

心の動揺や後悔の象徴。

黄鬼に豆をぶつけると、過去の後悔から解放され、自己中心的な甘い考えを取り除き

公平な判断が出来るようになると言われています。

また黄鬼ではなく、白鬼とされることもあります。

緑鬼 惛沈(こんちん)・睡眠(すいみん)

怠惰、眠気、不健康の象徴です。

沈んだ心、やる気・気力がない、ダラダラしてしまう、

そういう自身の不摂生を反省しながら緑鬼に豆をぶつけると、

健康的で規則正しい生活を心がけることができます。

黒鬼 疑(ぎ)

疑心暗鬼の象徴です。

黒鬼に豆をぶつけると、卑しい気持ちを追い払い

心の平穏を願います。

来年の節分にはどうぞ、色を意識して行事を楽しんでくださいね。

養生

節分

立春

豆腐

京都

心も穏やか

女性鍼灸

鍼灸

風習に健康あり

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世

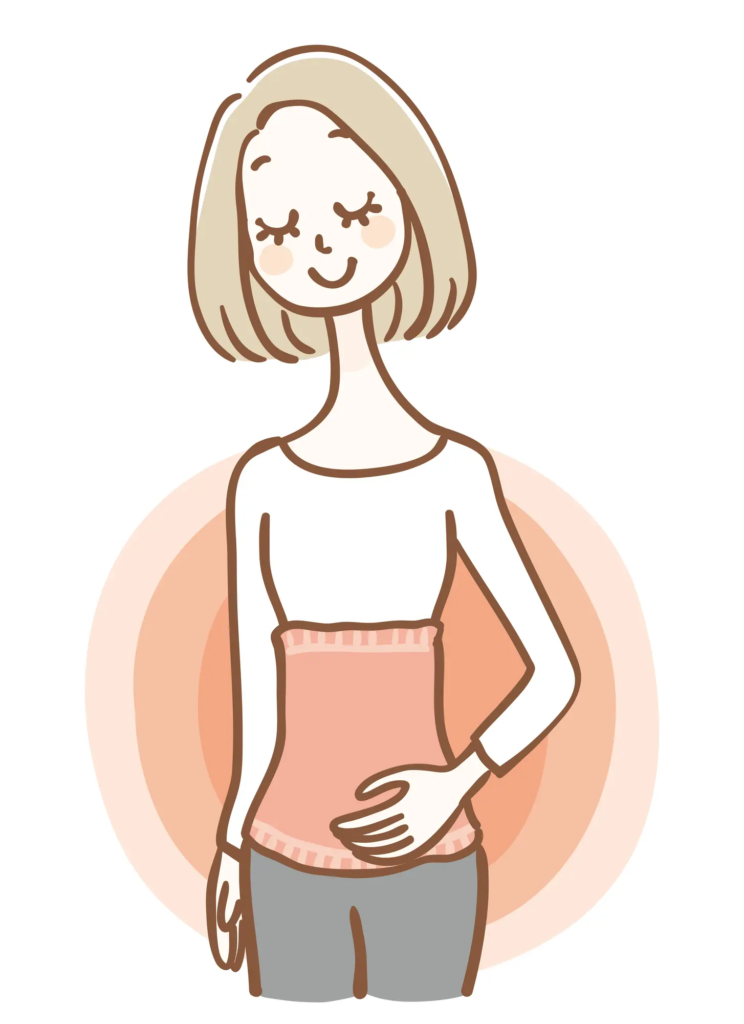

「私、手足が冷たくて」

「生理痛がひどくて」

「冬はしもやけがひどくて」

などなど、冷えが関係する症状を訴える患者様は多いです。

その時お聞きするのは

「お風呂、つかってますか?」

「靴下はいてますか?」

そして

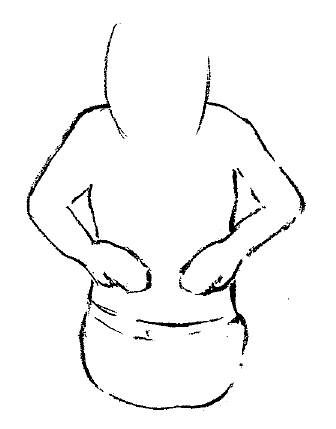

「腹巻き、してますか?」

腹巻き、というと皆さんけげんな顔をされます(^^;)

腹巻きは昼間も、仕事中もしてください!

(1)免疫力アップ⇒風邪をひきにくくなる!

腸内の細菌は、

免疫力を高めるなど体によい働きをする善玉菌

体に悪い働きをする悪玉菌

そして健康なときはよい働きをするが不健康なときには悪い働きをする日和見菌に

分けられます。

お腹を温めることで、腸内の働きがよくなり腸内フローラのバランスも改善されます。

免疫細胞の働きもよくなって、免疫力がアップします!

(2)美肌⇒便秘も解消

腸と肌には密接な関係があります。

悪玉菌が増えて腸内環境が悪くなると有害物質が産生され、

血液を通して全身の様々な器官に悪影響を与えます。

その結果、肌荒れ、くすみ、吹き出物などを招いてしまいます。

お腹を温めて腸内環境が改善すれば、

肌がきれいになるなどよい影響が出てきます。

肌をきれいにしたいなら、

スキンケアだけでなく腸から改善するのが効果的だというのです。

(3)ダイエット⇒代謝を上げる

ダイエットの基本は、食事により取り入れるエネルギー(カロリー)と、

活動などで消費するカロリーのバランスにあります。

人のエネルギー消費で多くを占めるのが、生命維持のために必要な基礎代謝です。

これには筋肉量や年齢など様々な要因がありますが、体温もその1つ。

厚生労働省によると

体温が1℃上がるごとに、代謝量は13%上がるとされています!

体温が下がらないようにすることは、健康的なダイエットにも役立つのです。

また、腸内環境がよくなり、便秘が解消されるなど腸の活動が活発になることも、

ダイエットによい影響を与えます。

腹巻でお腹を温めることに加え、

食物繊維や乳酸菌などを含んだバランスのよい食事を心がけると、

なお効果的です。

そしてぜひ取り入れていただきたいのは

若い女の子たち!

今ある生理痛や頭痛の改善だけでなく

将来の妊娠・出産を安全に迎えていただくためにも

「お腹、冷やしたらあかんよー!」

娘さんやお孫さん、近所の若い女の子たちに

ぜひ広めていただきたいです(*^_^*)

冷えは万病の元

小中学生だった自分に教えてあげたい!

生理前後は腹巻きしときや

今はおしゃれなのあります♪

夏の冷えにも

腹巻きのおすすめ、聞いてください!

腹巻きパンツもいいです♪

あいちゃん、おへそ出てるよー

京都

女性

鍼灸

女性鍼灸

養生

冷え

腹巻きを愛する

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世