今回は、七夕飾りの短冊の色の意味や由来、

その他の七夕飾りの種類と意味について紹介しています。

七夕の飾りと言えば、短冊が一番有名です。

この短冊の色には意味や由来があり、短冊の色は五色が正式な色なんです。

七夕の短冊が五色の意味と由来

七夕(しちせきとも読みます)の行事は日本では奈良時代から行っていました。

七夕は七月七日の夕方、という意味です。

江戸時代以前には七夕は宮中行事として行われていて、

七夕が一般に広まっていったのは江戸時代になってからです。

そのうえ、七夕で始めは短冊ではなく五色の糸を飾っていました。

短冊を七夕飾りに使うようになったのも、江戸時代になり七夕が一般に広まってからです。

五色の糸が五色の短冊へと変わっていきましたが、五色には意味があります。

もともと日本の七夕は日本の棚機(たなばた)の神事と中国の乞巧奠(きこうでん)という行事。

さらに中国の「おりひめ・ひこぼし」伝説をふくめ

3つの神事や行事と伝説が重なり合い誕生したと言われています。

なので、七夕飾りにも中国の影響を深く受けています。

七夕に限らず、日本は遣唐使や遣隋使を派遣し中国から

いろんなことを学び受け入れてきた歴史があります。

それでは、七夕飾りに五色の短冊を使うのは中国のどんなことに影響を受けているのでしょうか。

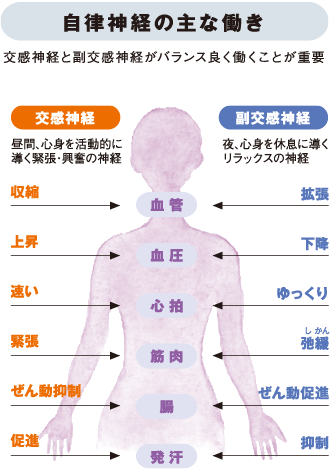

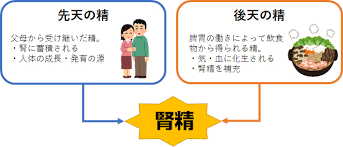

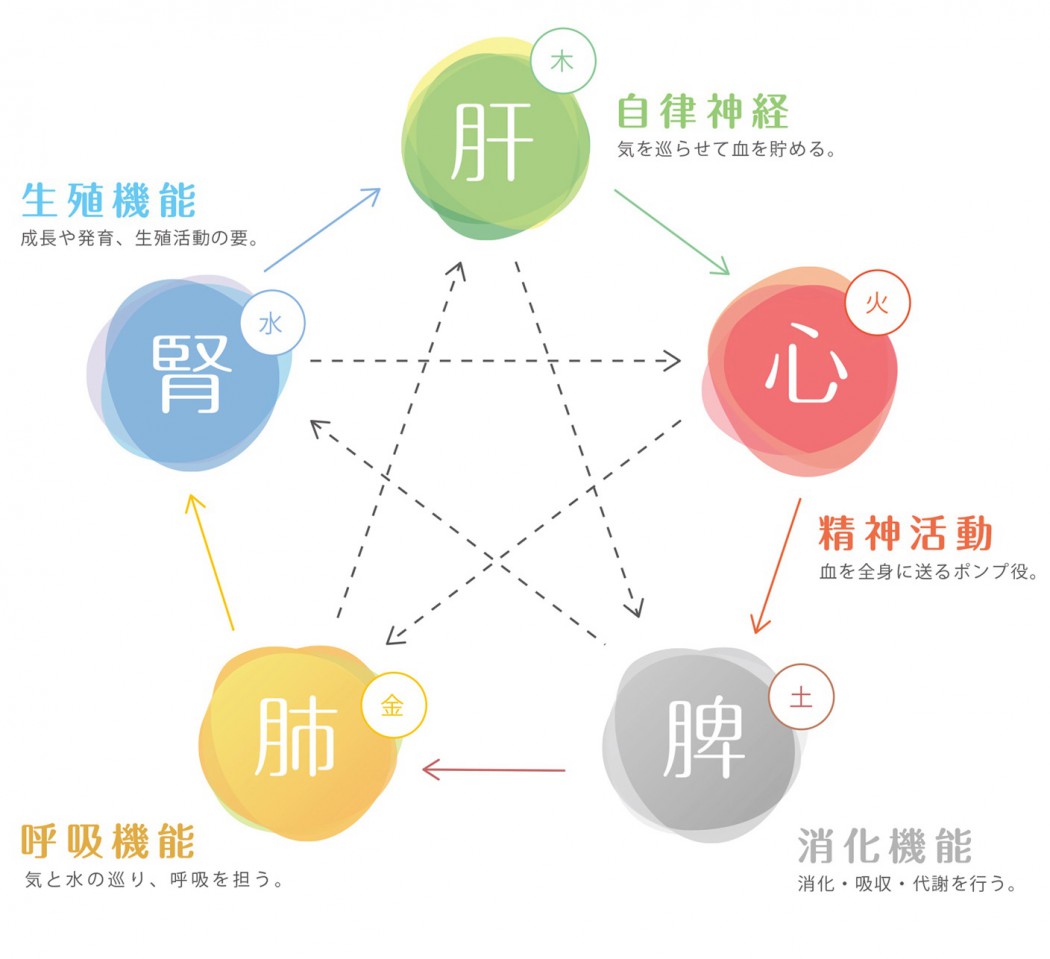

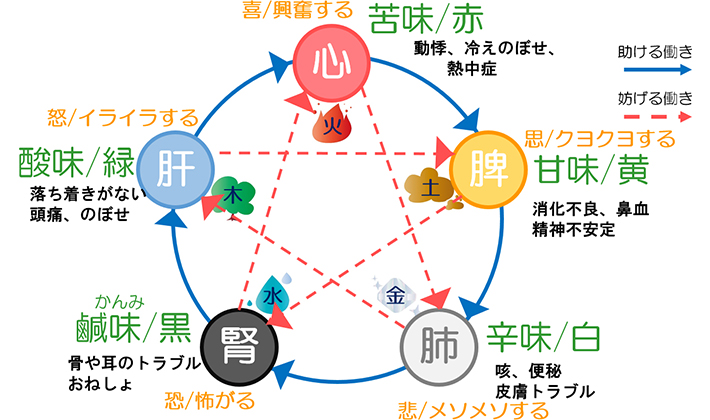

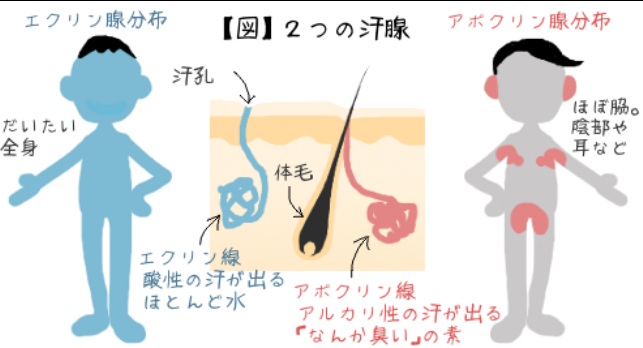

それは、陰陽五行説というものです。

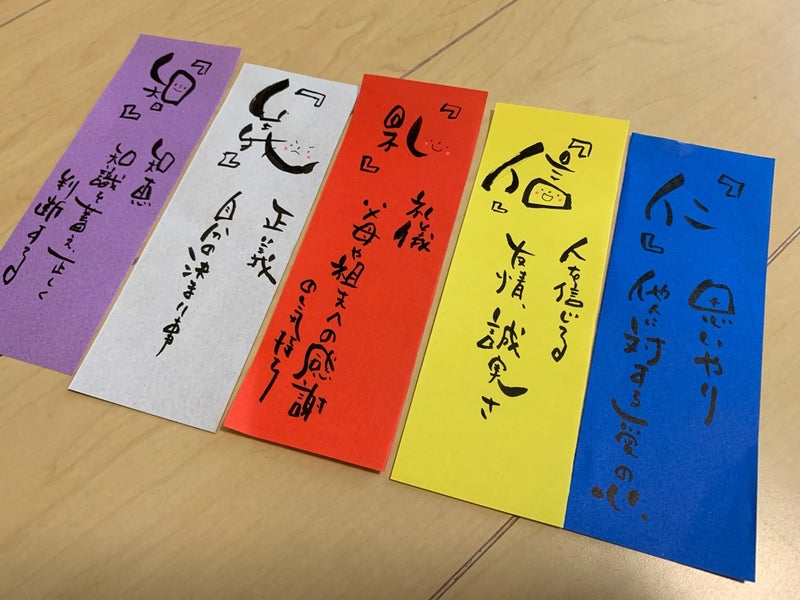

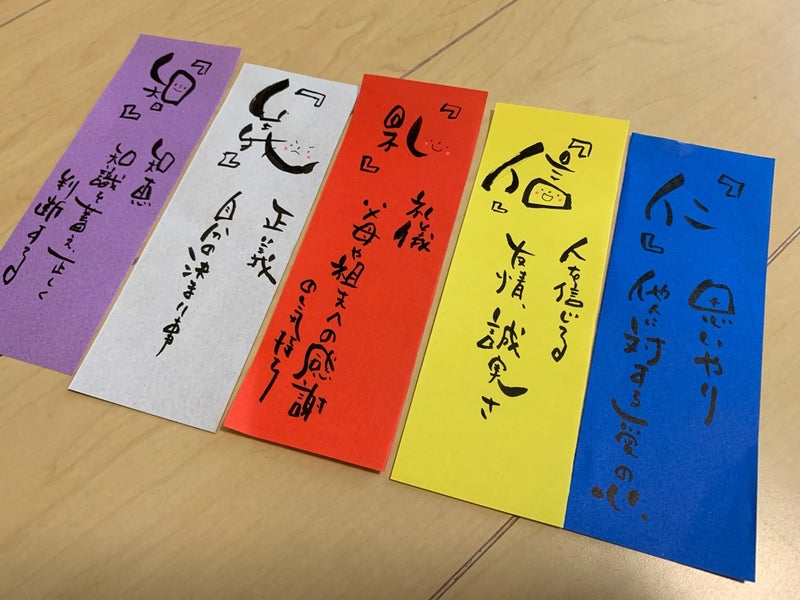

七夕飾りに使う短冊の色は正しくは、青・赤・黄・白・黒の五色の短冊なんです。

そして、この色は陰陽五行説の5つの元素の特徴をあらわす色なんです。

陰陽五行説

短冊の五色

- 青の短冊⇒自然の緑を表現している「木」

- 赤の短冊⇒火を表現している「火」

- 黄の短冊⇒大地を表現している「土」

- 白の短冊⇒地中に埋まっている金属を表現している「金」

- 黒の短冊⇒生命を育てることを表現している「水」

七夕に使う短冊の五色はこの世の自然界すべてを表現しています。

私たちも、自然界の一員ですよね。

なので、七夕のお願い事も自然界を表現している五色の短冊に書くことで

自然界を見守っている「おりひめ」と「ひこぼし」に届くのかもしれません。

七夕のお願い事は、私利私欲ではなく、自然界のみんなのことを短冊に書くと叶うかもしれません。

ところで、今では黒の短冊を使うことはあまりしなくなりました。

というのも、日本では黒はお祭りにはにあわないということもあって、

黒の代わりに紫が使われることが多くなっています。

聖徳太子が定めたと言われている「冠位十二階」。

この「冠位十二階」の一番上の位の色は紫なんです。

このことから、日本では紫は高貴な色とされてきました。

そんな高貴な紫が黒の代わりに使われることが多くなってきました。

さて、七夕の短冊の5色は中国の陰陽五行説に由来していることはわかりました。

さらに七夕の短冊の5色には人としての生き方もあらわしているんです。

それは、人間の五徳である「仁・礼・信・義・智」なんです。

五徳は儒教の考え方であり、中国の思想家で有名な孔子が基礎を築いた思想です。

短冊の五色と五徳

- 青の短冊⇒「仁」 仁とは思いやりの心のこと

- 赤の短冊⇒「礼」 礼は感謝の心のことです

- 黄の短冊⇒「信」 信とは誠実でうそをつかないこと

- 白の短⇒「義」 義とは私利私欲で行動しないこと

- 黒の短冊⇒「智」 智とは学業にはげむこと

青の短冊に書く願い事

青の短冊は五徳の「仁」をあらわしています。

「仁」は思いやりの心です。青の短冊には自分のこととゆうより、あなたのまわりのみんなのための願い事を書いてはいかがでしょうか。たとえば、「世界中の子供たちがお腹いっぱい食べれるように。」なんていかがですか。あなたに関係するすべての人やあなたのまわりの困っている人の幸せを書いてはいかがでしょうか。

赤の短冊に書く願い事

赤の短冊は五徳の「礼」をあらわしています。

「礼」は感謝の心をあらわしています。赤の短冊には、あなたを育ててくれたご両親やご先祖のための願い事を書いてはいかがでしょうか。たとえば、「両親が健康で長生きしますように。」なんていかがですか。あなたは一人では生きていけません。あなたにかかわった全ての人に感謝の心を書いてはいかがでしょうか。

黄の短冊に書く願い事

黄の短冊は五徳の「信」をあらわしています。

「信」とは誠実でうそをつかないことです。黄の短冊には、あなたの誠実さをあらわす願い事を書いてはいかがでしょうか。たとえば、「これからも自分が信じる生き方ができますように。」なんていかがですか。

白の短冊に書く願い事

白の短冊は五徳の「義」をあらわしています。

「義」は私利私欲で行動しないことをあらわしています。白の短冊にはあなたの正義の心をあらわす願い事を書いてはいかがでしょうか。たとえば、「困っている人がまわりにいたら、すすんで助けてあげる強い行動ができますように。」なんていかがですか。

黒(紫)の短冊に書く願い事

黒(紫)の短冊は五徳の「智」をあらわしています。

「智」は学業にはげむことをあらわしています。黒(紫)の短冊には学業向上の願い事を書いてはいかがでしょうか。たとえば、「勉強をがんばりますので、希望の学校に進学できますように。」なんていかがですか。

七夕の飾りの意味と種類

笹に飾る七夕の飾りは13種類あります。

それぞれの飾りにはそれぞれの意味があります。

13種類の七夕飾りの意味を見ていきましょう。

5色の短冊

七夕に願い事を書いて笹に飾る5色の短冊については、いままで書いてきたとおりです。

5色の短冊の色には、陰陽五行説に由来したあなたと自然界との関わりや

儒教の五徳からきた人としての生き方があらわされています。

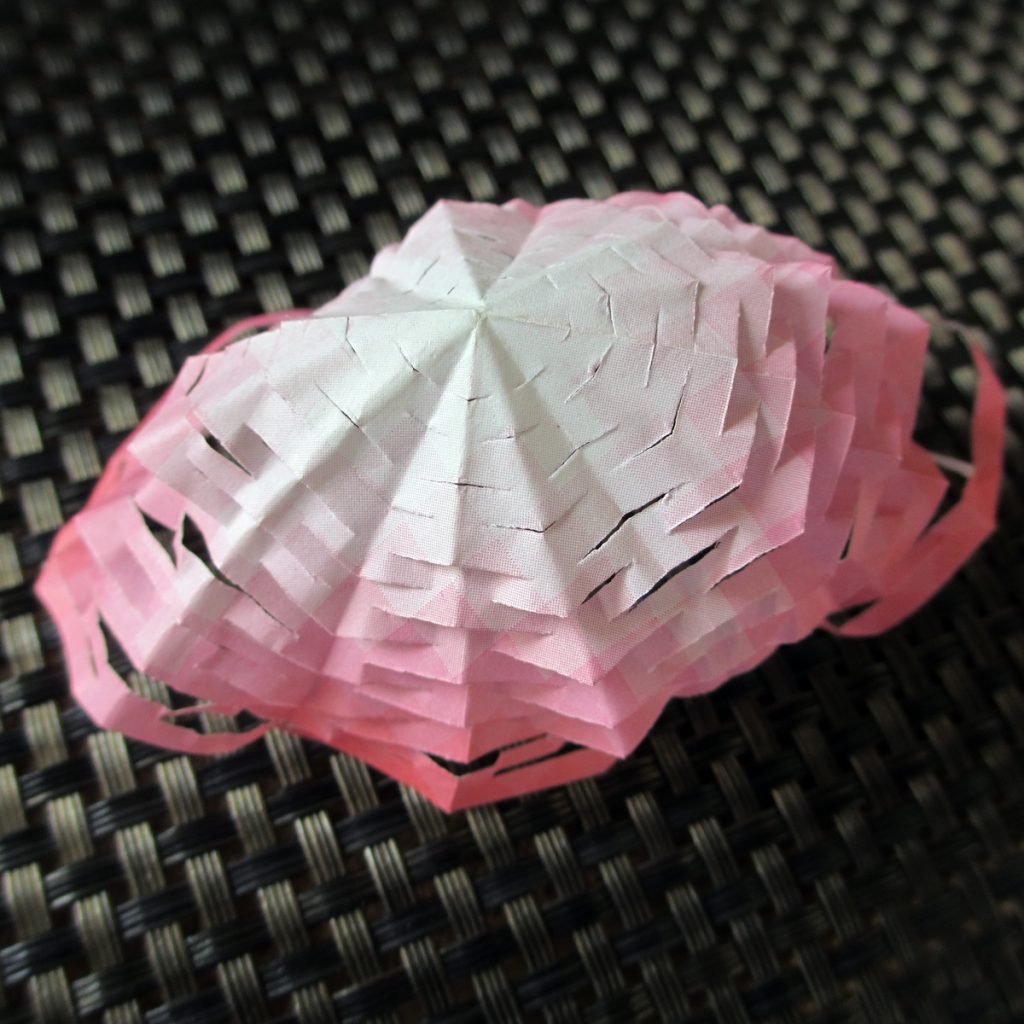

紙衣

おりひめに願う裁縫が上手になりますようにという願いがこめられています。

裁縫が上手だとすてきですよね。(私にはできません(^^;)

巾着(きんちゃく)

巾着とは今でいうサイフのことです。

巾着にお金がたくさん入ってきますようにという願いがこめられています。

貯蓄や商売が成功してお金がたくさん入ってきますようにということです。

網飾り

網ですから、漁業で大量を願うことです。

また、幸福なことを網でいっぱいとれますようにという願いがこめられています。

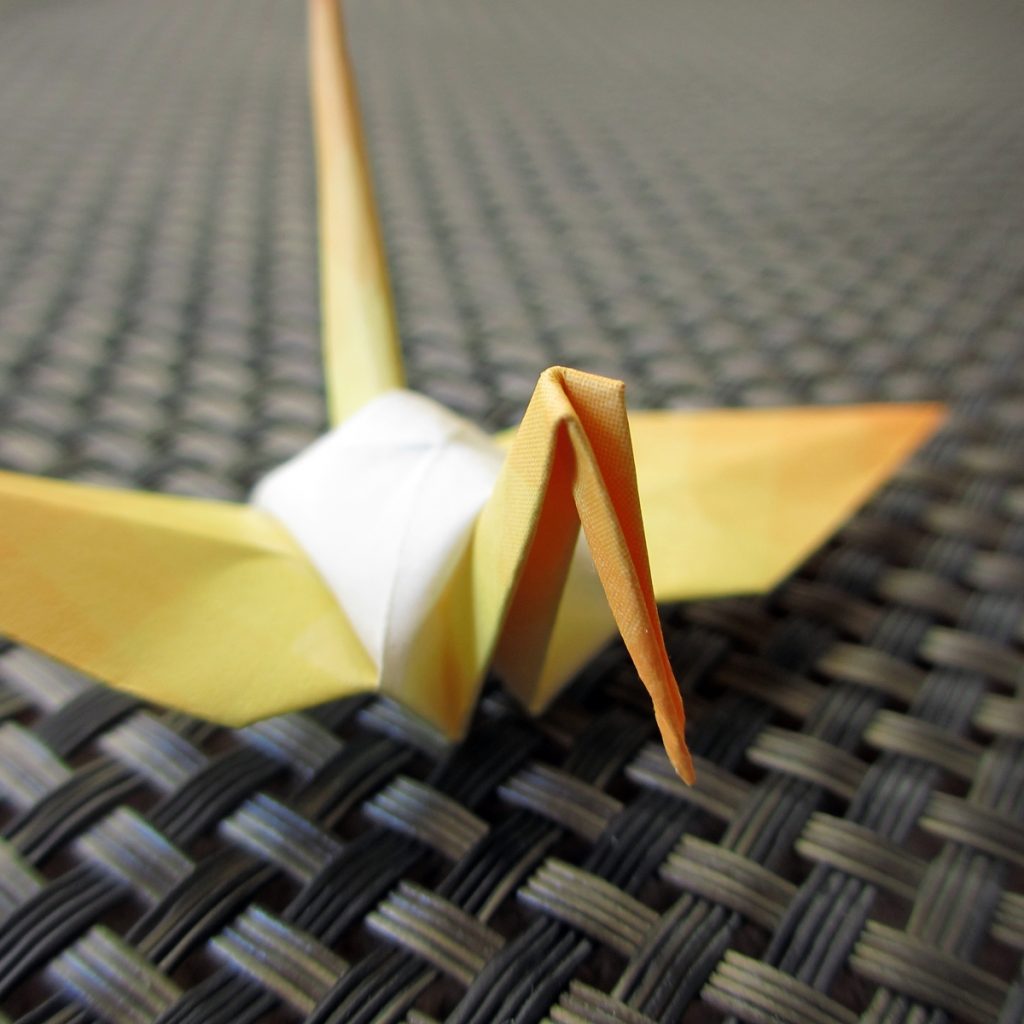

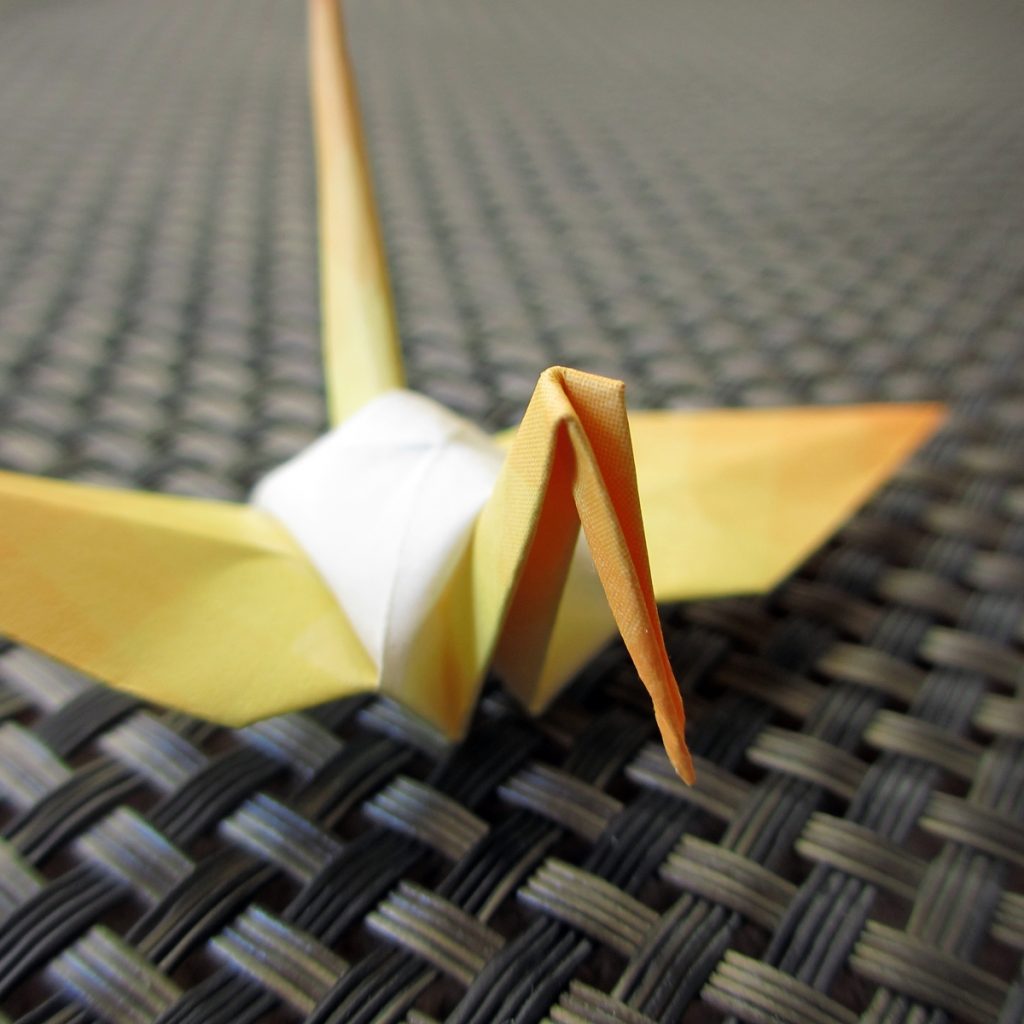

鶴

鶴は長寿の象徴です。

あなたを含めみんなが健康で長生きできますようにという願いがこめられています。

くずかご

くずかごは、ゴミをかたずけることから整理整頓ができるように。

また、ゴミがなくなることで清潔になりますようにという願いがこめられています。

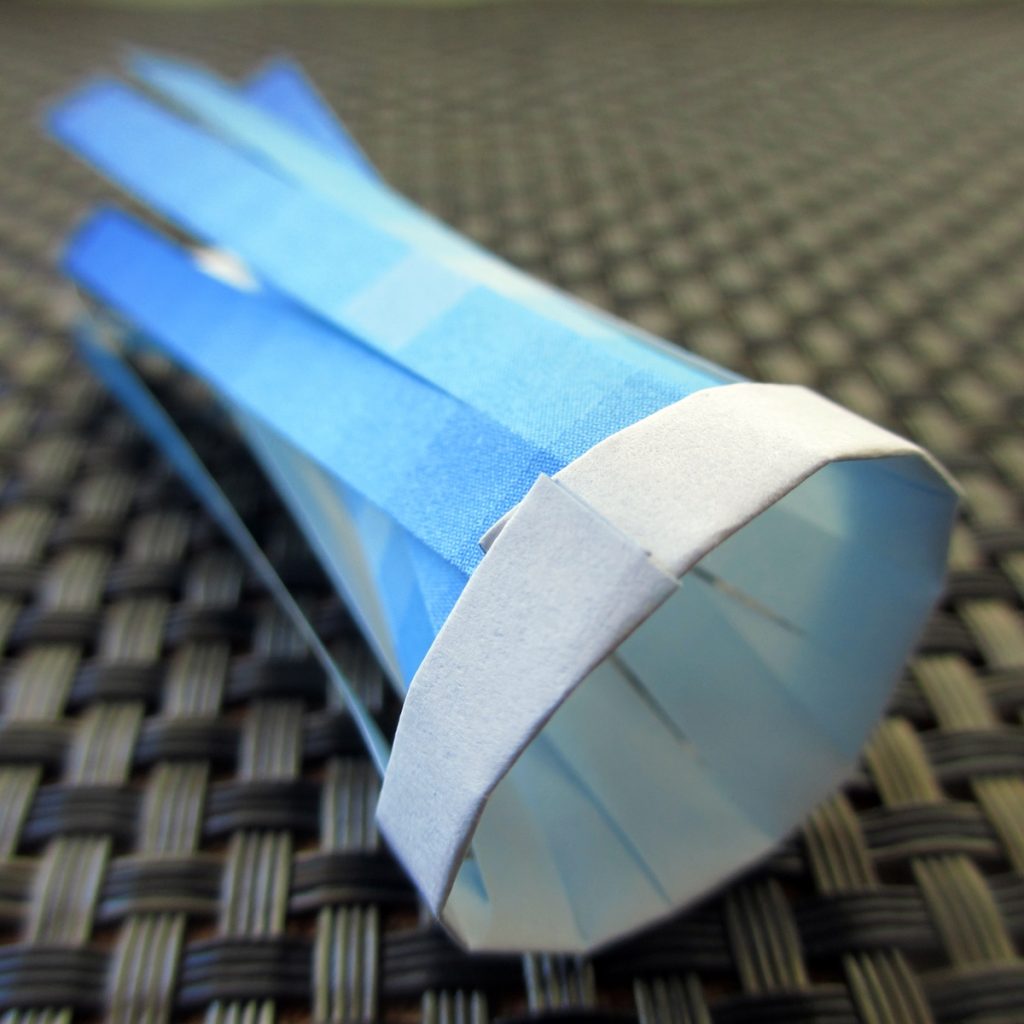

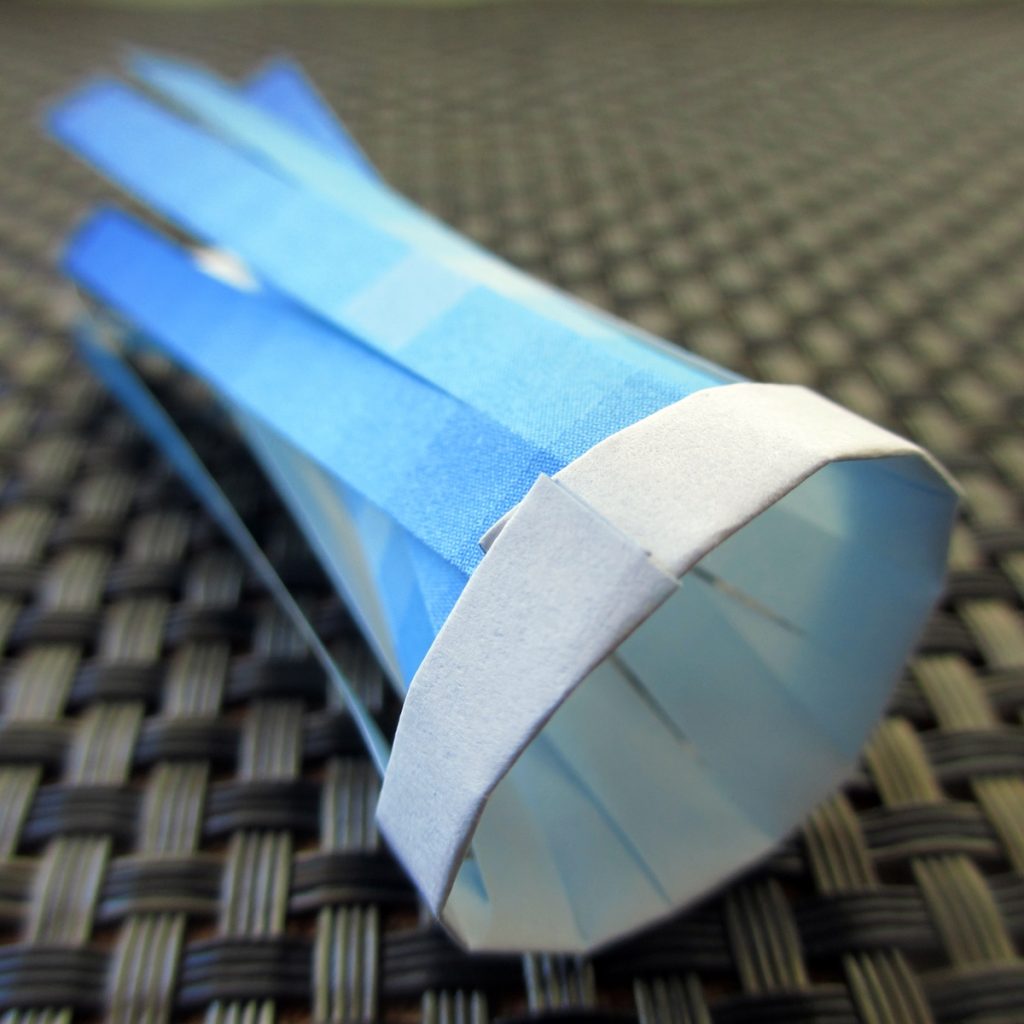

吹き流し

吹き流しは糸を表現しています。

裁縫や昔は普通に行っていた、機織りが上手になるようにという願いがこめられています。

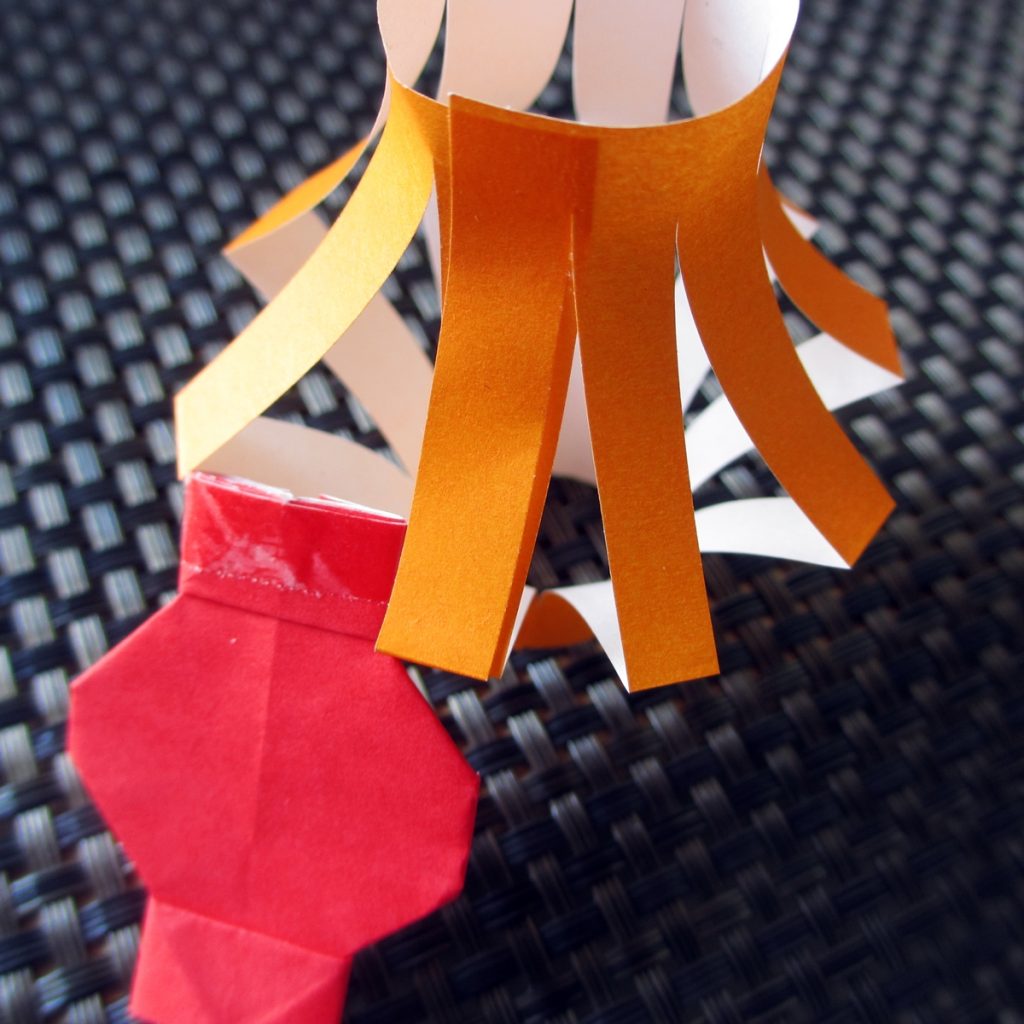

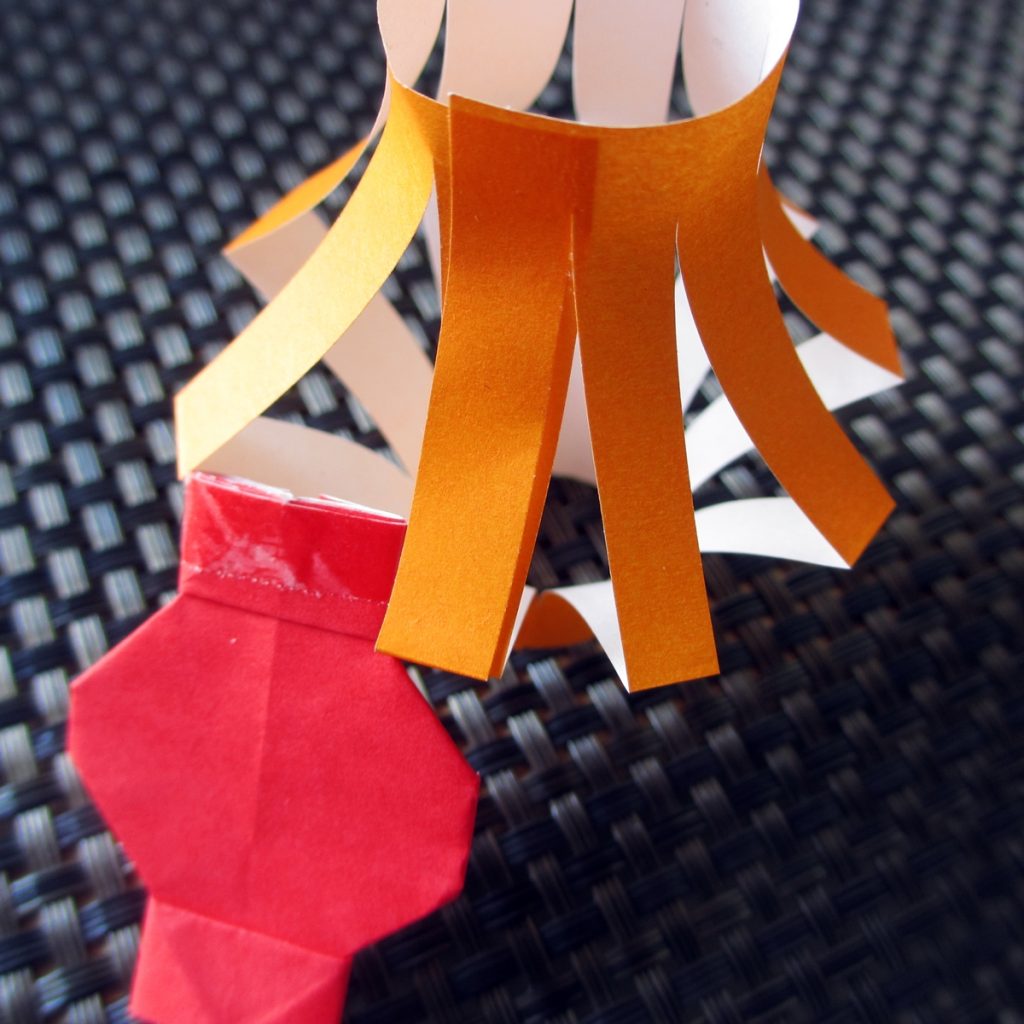

提灯(ちょうちん)

昔は電気がありませんから、提灯がまわりを明るく照らしていてくれました。

ですから、提灯はまわりを明るくしてくれますようにという願いがこめられています。

星の飾り

七夕に願い事をする星は「おりひめ」と「ひこぼし」です。

「おりひめ」と「ひこぼし」にあなたの願い事が届きますようにという願いがこめられています。

笹の葉

七夕の飾りを飾り付ける笹の葉も七夕の飾りのひとつなんです。

笹の葉にはみんなを災いから守ってくれますようにという願いがこめられています。

「おりひめ」「ひこぼし」

七夕伝説になくてはならない主人公の「おりひめ」と「ひこぼし」です。

あなたとあなたの守りたい人とが「おりひめ」と「ひこぼし」のように仲良く生きていけますようにという願いがこめられています。

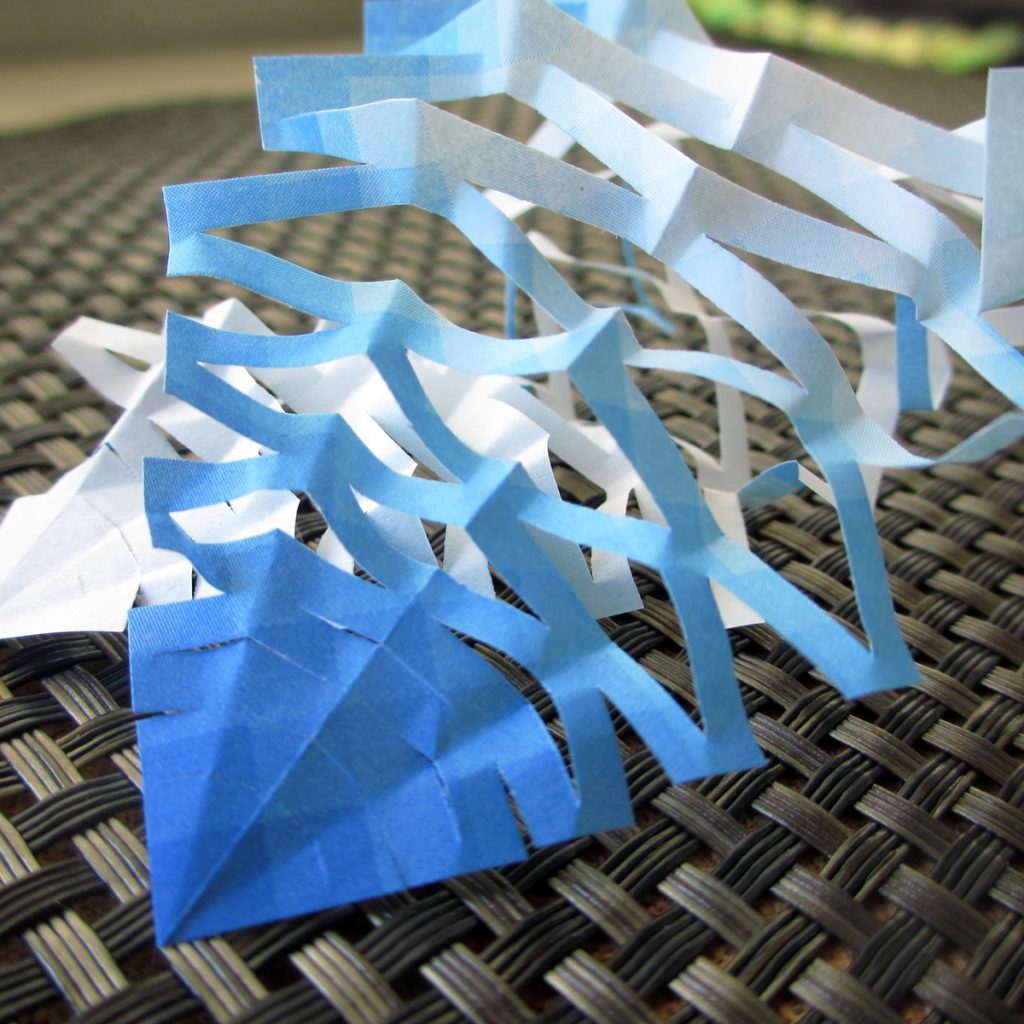

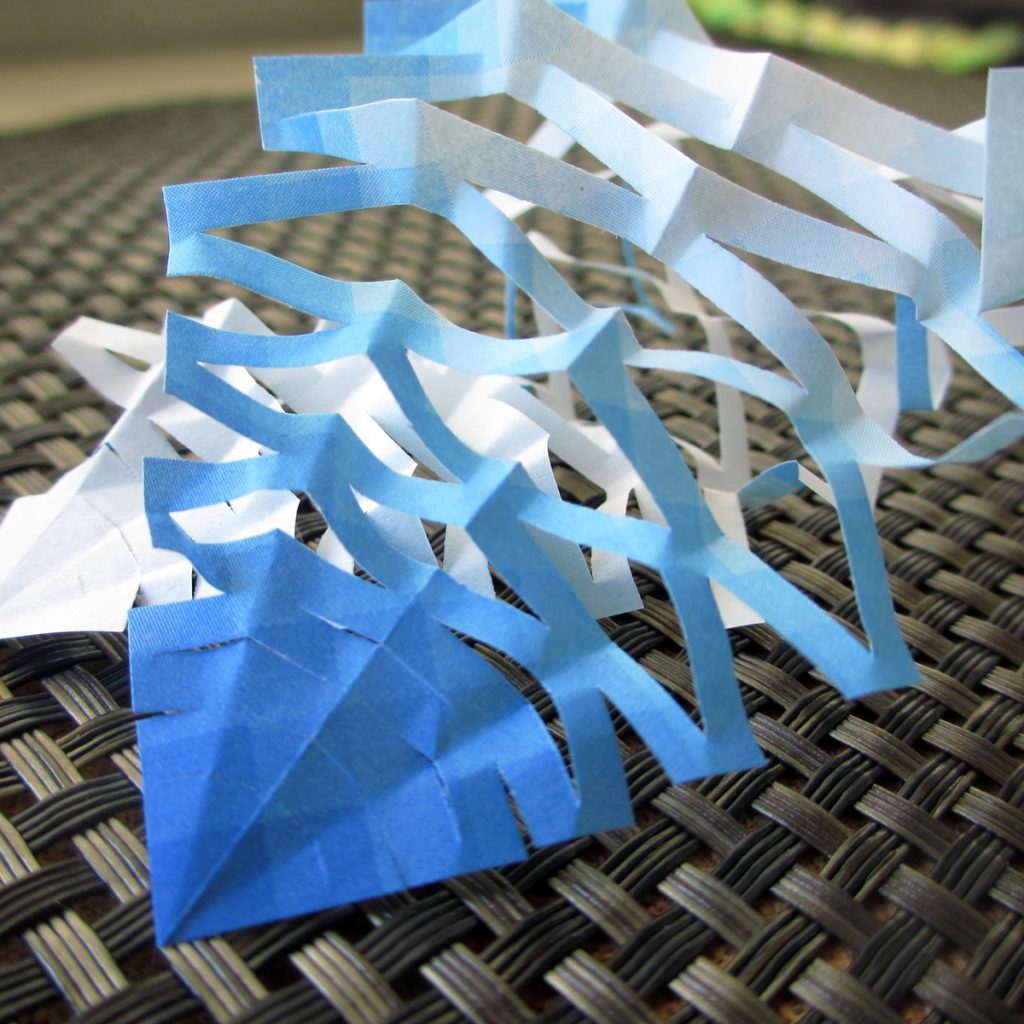

輪っかの飾り

輪っかの飾りは、輪っかと輪っかがみんなつながっています。

あなたとみんなの願い事がつながってみんな叶いますようにという願いがこめられています。

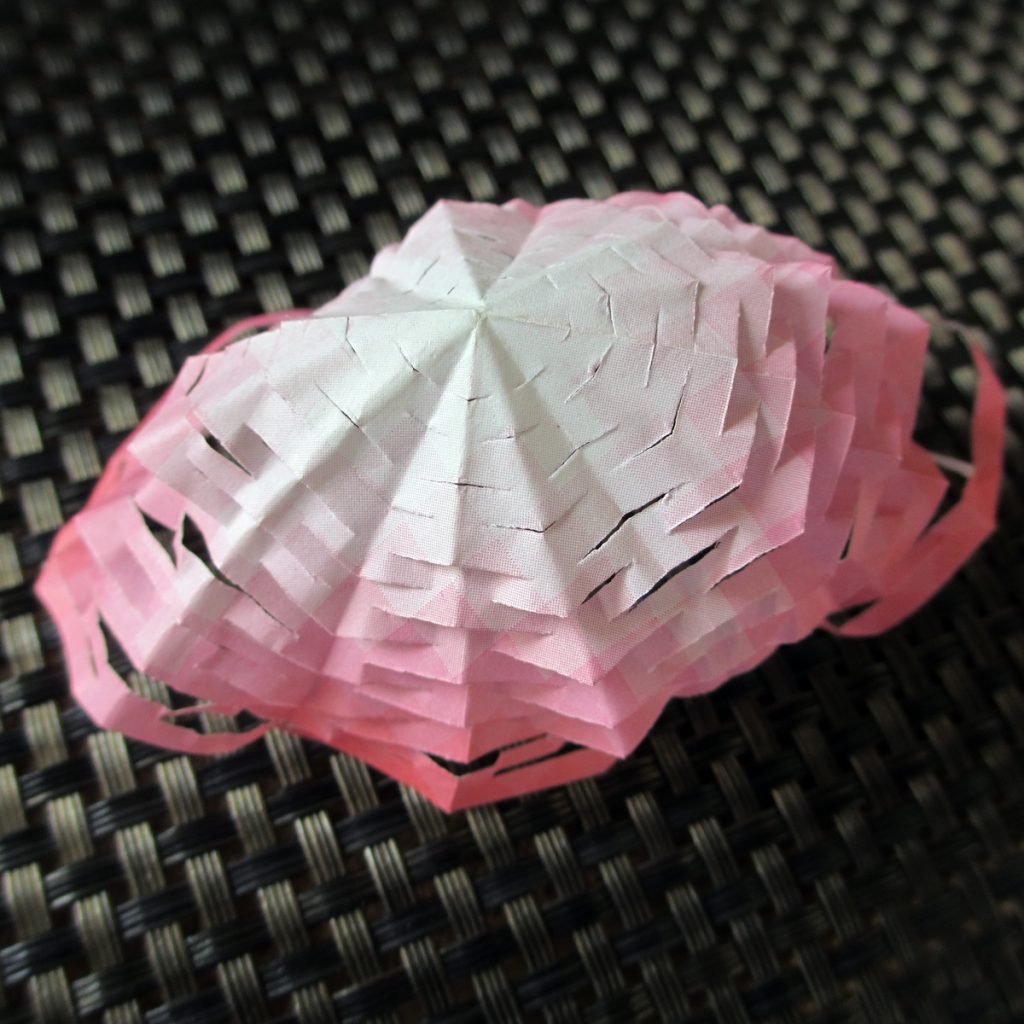

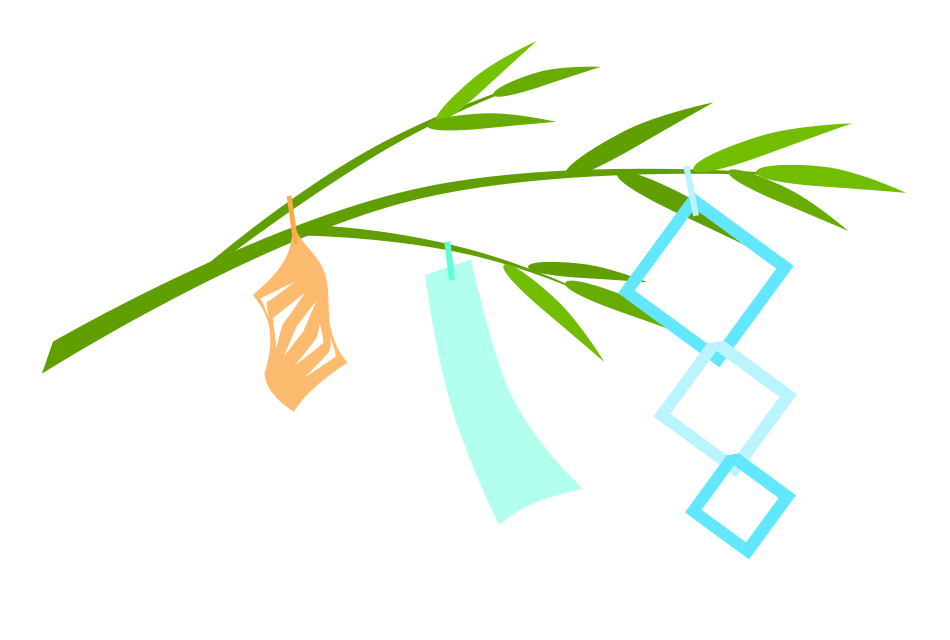

菱飾り

菱型がつながっている菱飾りは、七夕の天の川をあらわしています。

今年の七夕も天の川が見れて、

願い事が「おりひめ」と「ひこぼし」に届きますようにという願いがこめられています。

そうめん

七夕にそうめんを食べる習慣は、古代中国の「索餅」(さくべい)という

食べ物に由来するとか。

小麦や米粉を練って縄状にしたもので、

そうめんの元祖と言われます。

七夕には麦の収穫祭という意味もあり

麦餅を作って供えた民間の習俗と合わさったのかもしれません。

時代が下がって、索餅からそうめんへ変わっていったようです。

地方により、「飯は7回食べるのが良い」

という習俗もあるそうです。

皆さんがご存知の「うちの習慣」

教えてくださいね!(^^)!

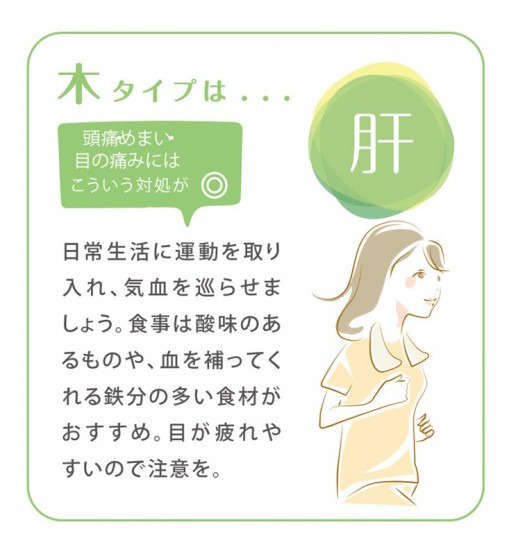

自然と体の関係にも思いを巡らせつつ、楽しい七夕を!

京都

鍼灸

女性鍼灸

そうめんはよく噛んで!

食後は温かいお茶で

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

陰陽五行説

サイト運営者:川口美佐世