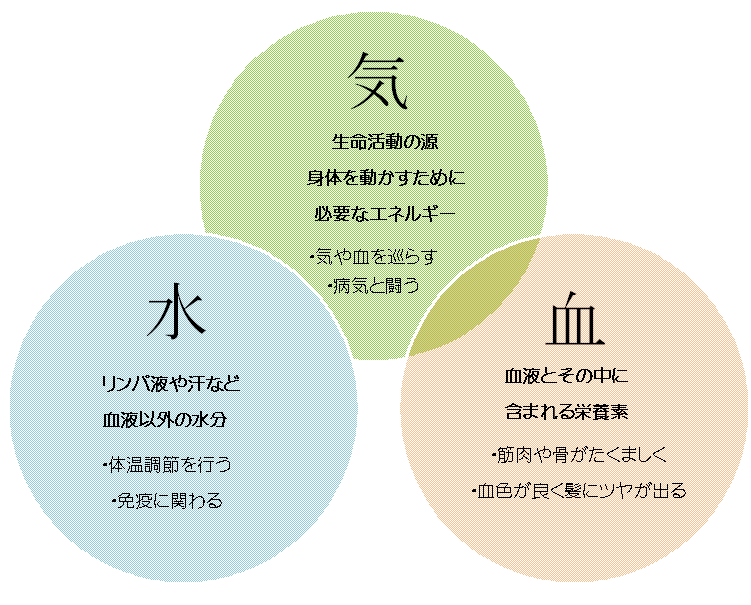

むくみは体の水分コントロールの不具合

仕事終わりに足が痛いくらいにパンパンになっている。

足首のくびれがなくなり、象の足のようになっている。

など、病気が原因でない日常的なむくみのご相談は多いです。

老化や生活習慣の乱れによって毛細血管がダメージを受け、

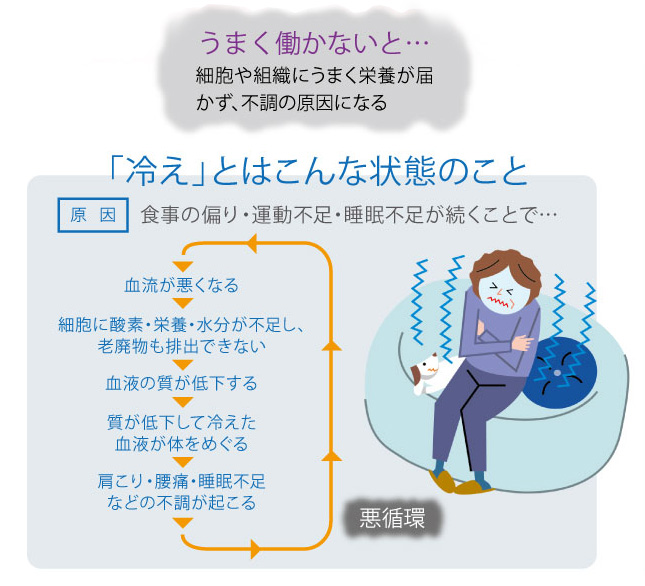

血流が滞ってしまったり、

バランスの悪い食生活の影響による水分バランスの乱れ

などで起こる身体の浮腫(むくみ)。

中でも脚の浮腫は病気の場合を除き、

長時間同じ体勢でいることによる血液、

リンパ液などの循環が悪くなることも

大きな原因の一つとなります。

むくみを訴えられる方は下記のような症状も見られることがあります。

- 食欲不振、胃もたれがする

- 体や手足が重だるい、頭が重い、頭痛かある、関節が痛む

- 便がべったりしていて、すっきり出ない

- 口の中がべたつく、口臭がある

- 月経の量が多い。またはだらだらと続く、おりものが多い

- 痰が多い。鼻水が多い

- 皮膚の色が黄色っぽい

- 舌の苔が白い、または黄色い

- 舌全体の色が見えないほど苔が厚い

- 舌全体が大きくふくらんでいる、ふちに歯形がついている

いずれも水分代謝機能の不具合です。

余分な水分がたまっていると、

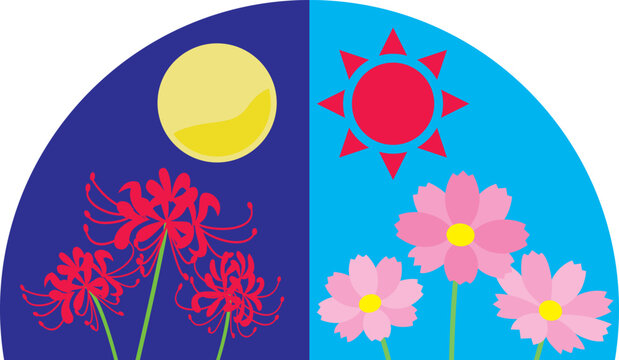

湿度の影響も受けやすく、湿度の上がる夏場や梅雨、秋頃の台風の時期に

体が重い、だるい、めまいがする、胃腸の不快感

などの症状がでやすくなります。

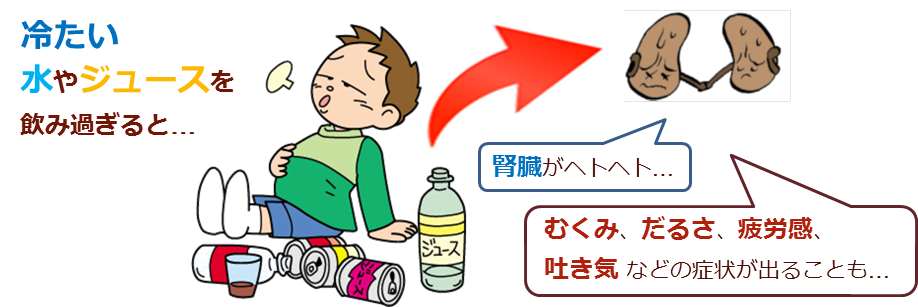

冷えによって、体内の水分代謝をコントロールする「腎」の働きが弱まっています。

「腎」には体全体を温める働きもあるので、ここが弱るとむくみやすくなるほか、

薄い尿がよく出るように。

老廃物をため込みやすいタイプのため、中年太りにも注意しましょう。

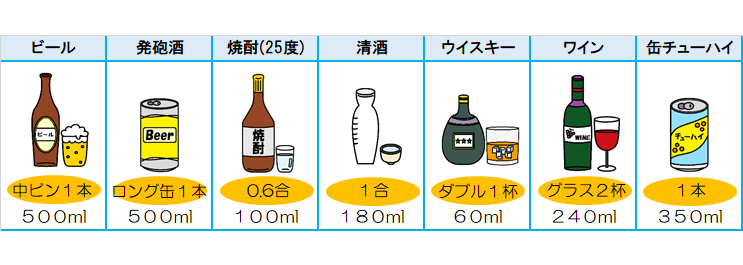

【まずは水分を控えること】

冷たいビール、外食時の氷の入ったお水、冷蔵庫で冷やした果物やサラダ、

お刺身、アイスクリームなど、冷たいもの摂りすぎや

水分の摂りすぎは体内の水分調整機能を低下させます。

まずは体温より冷たいものや飲み物の摂りすぎを控えましょう!

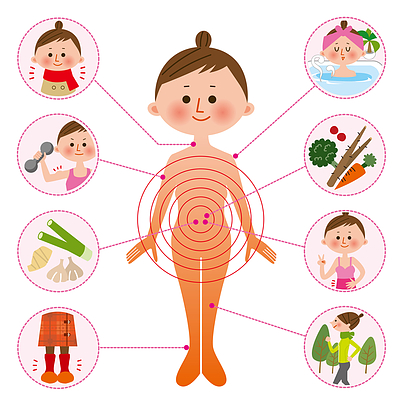

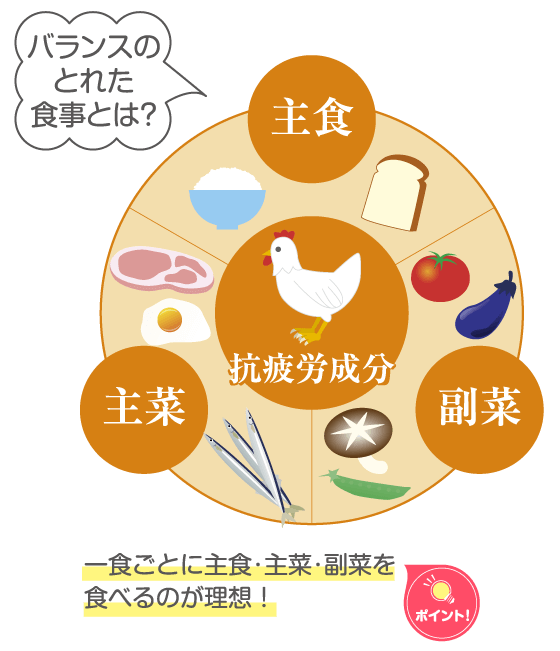

【香りのいい食材で巡らせる】

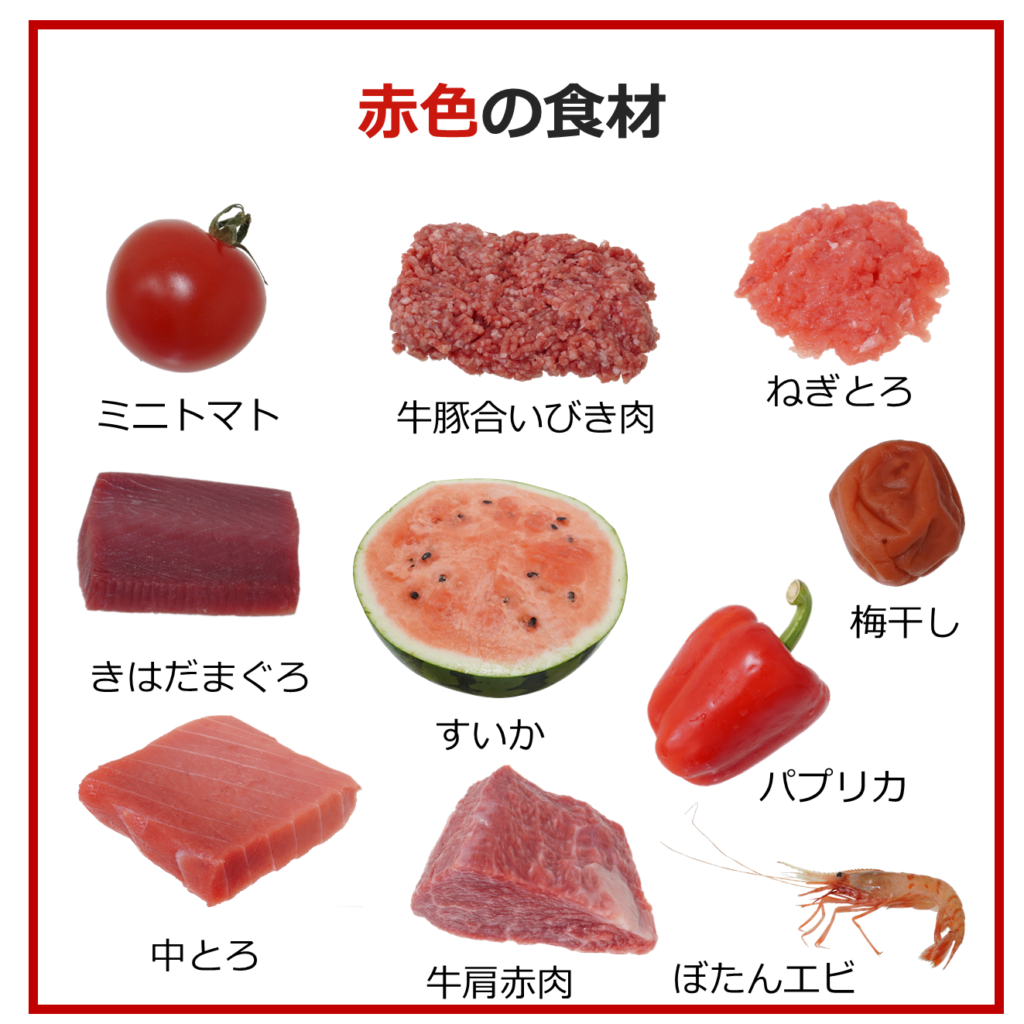

しょうがやねぎ、にんにく、三つ葉、しそ、せり、にら

など香りの高い野菜

ゆずやレモンなど柑橘類をとりましょう♪

その香りで体内の余計な水分の排出を助けてくれます。

冷やして食べると逆効果になりかねませんから、

せめて常温でお召し上がりください。

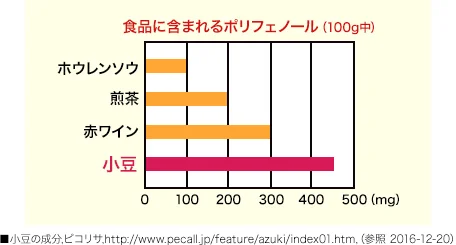

【利尿作用のある食べ物で湿を追い出す】

水分代謝を促す働きがある

小豆、白菜、こんにゃく、はと麦などがおすすめ。

尿の出をよくし、むくみを解消します。

ただし、こんにゃく・はと麦には体を冷やす作用があるので、

温める働きのある食材と一緒にとりましょう。

こんにゃくのきんぴらには唐辛子を、

はと麦のスープには生姜を加えるのがおすすめ。

美味しそうー!

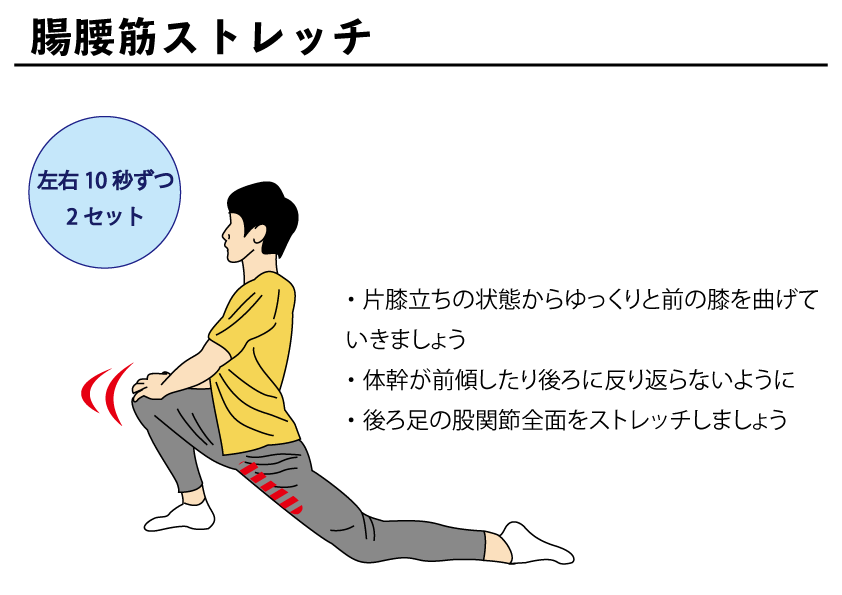

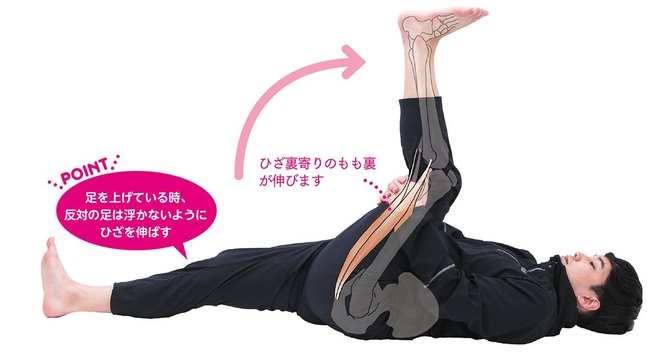

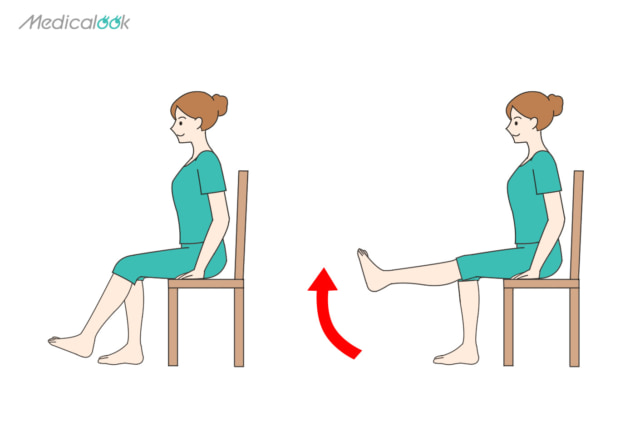

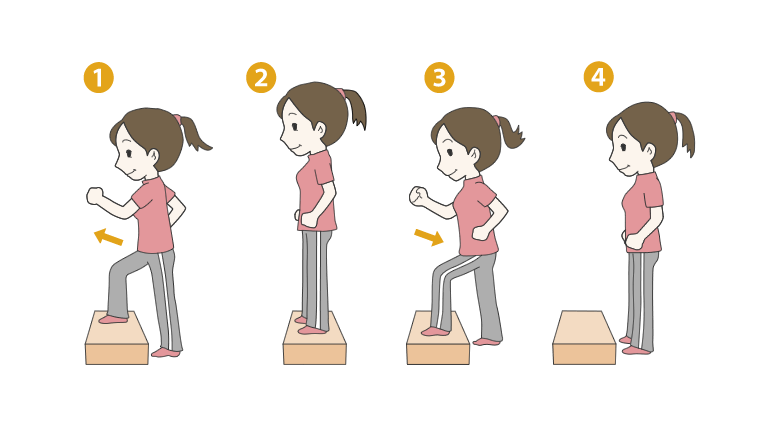

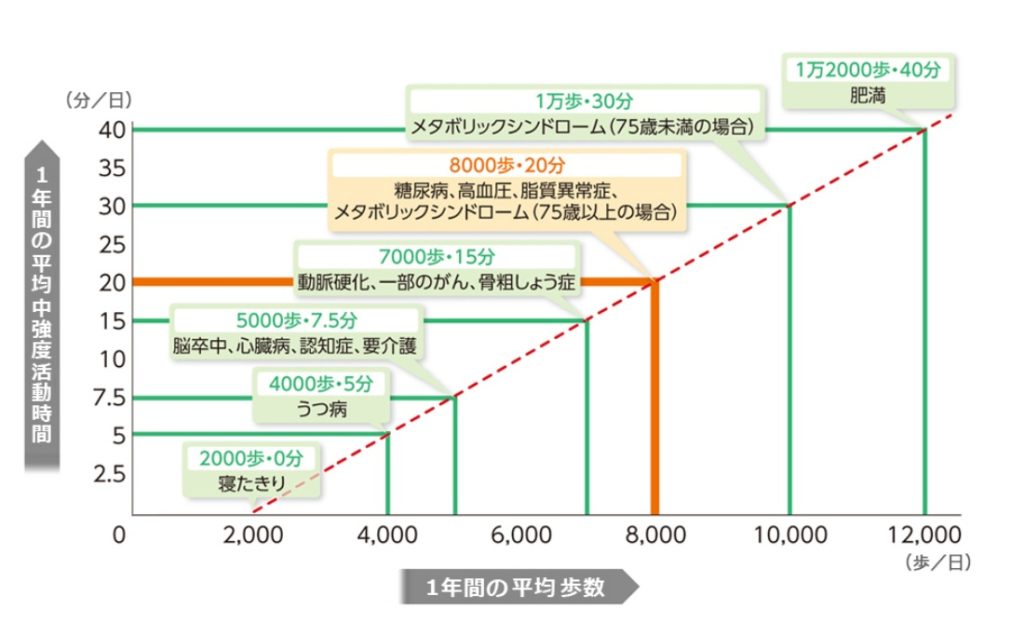

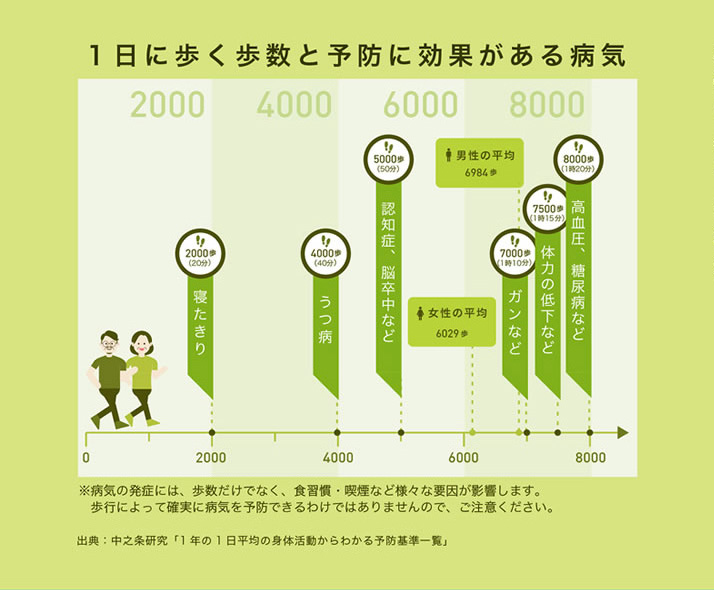

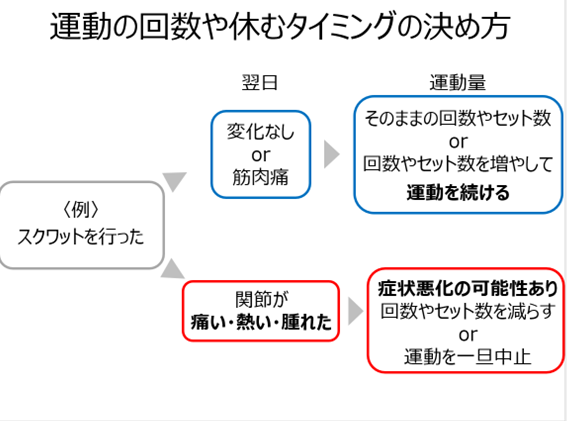

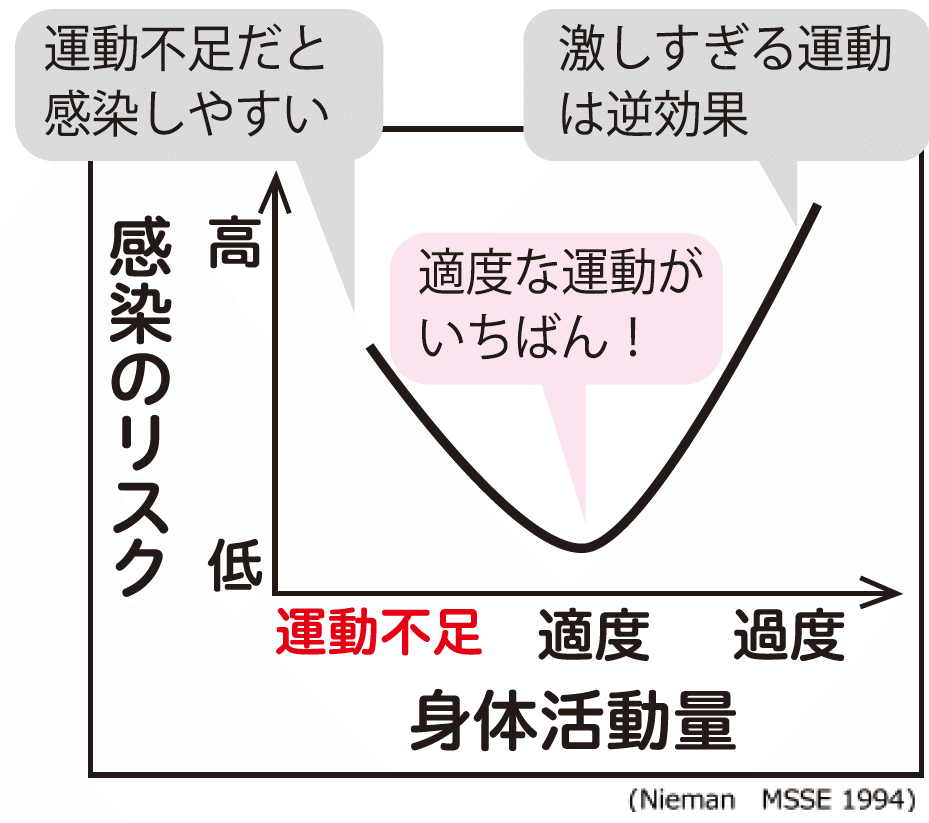

【運動やお風呂で汗をかく】

ウォーキングなどの有酸素運動や、お風呂がおすすめ。

足湯もいいですが、

体が温まって代謝がよくなり、汗や尿で効率よく余分な水分を排出できます。

40度くらいのお湯に10~15分くらい浸かるのが目安。

バスソルトを入れるとより発汗が促されるのでおすすめです。

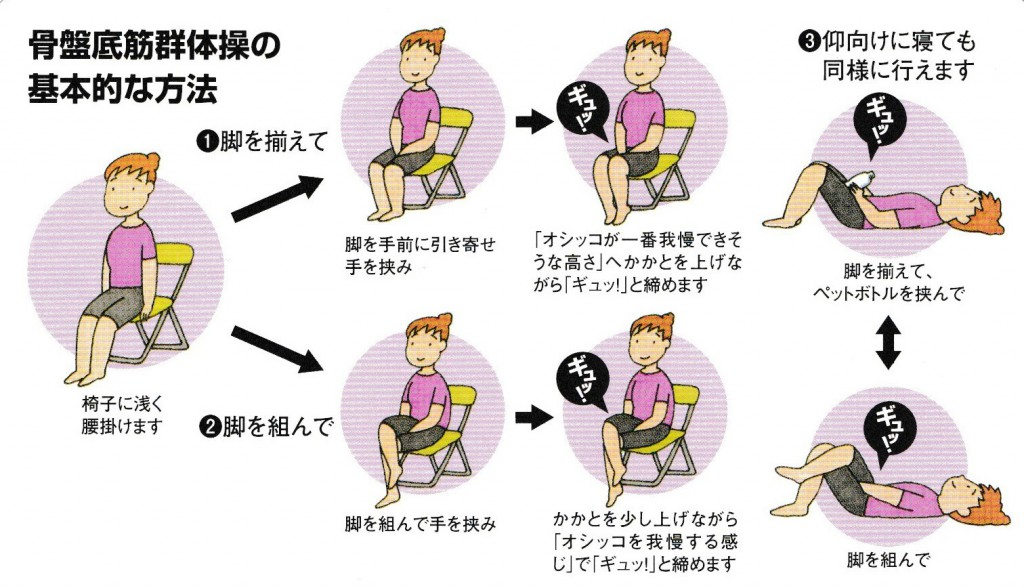

【むくみを解消するツボを刺激する】

親指で、いた気持ちいい程度の力で5秒くらい押しましょう。

☑ 湧泉(ゆうせん)…… 足裏の中央よりやや上、指を内側に曲げたときにへこむ所

→水分代謝を改善する。ゴルフボールなどに足裏をのせてコロコロ転がし、足裏全体を刺激してもOK。

☑ 腎愈(じんゆ)……おへその真後ろから指2本分外側の背骨の際

→利尿作用があり腰痛にも有効です。シャワーや使い捨てカイロなどを当てて温めても。

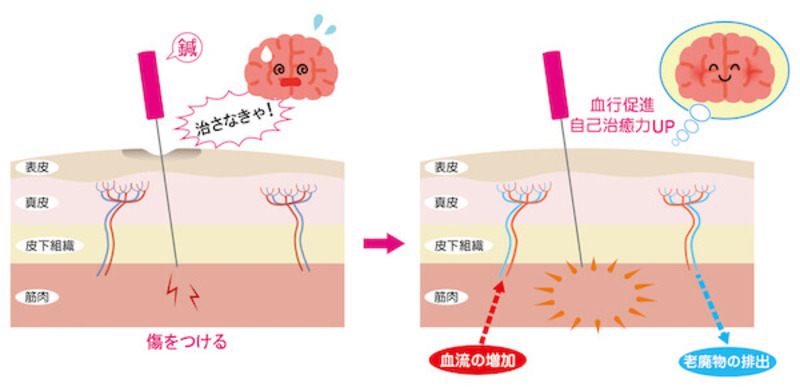

鍼灸

京都

女性鍼灸

むくみ

水分のとりすぎも注意

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世