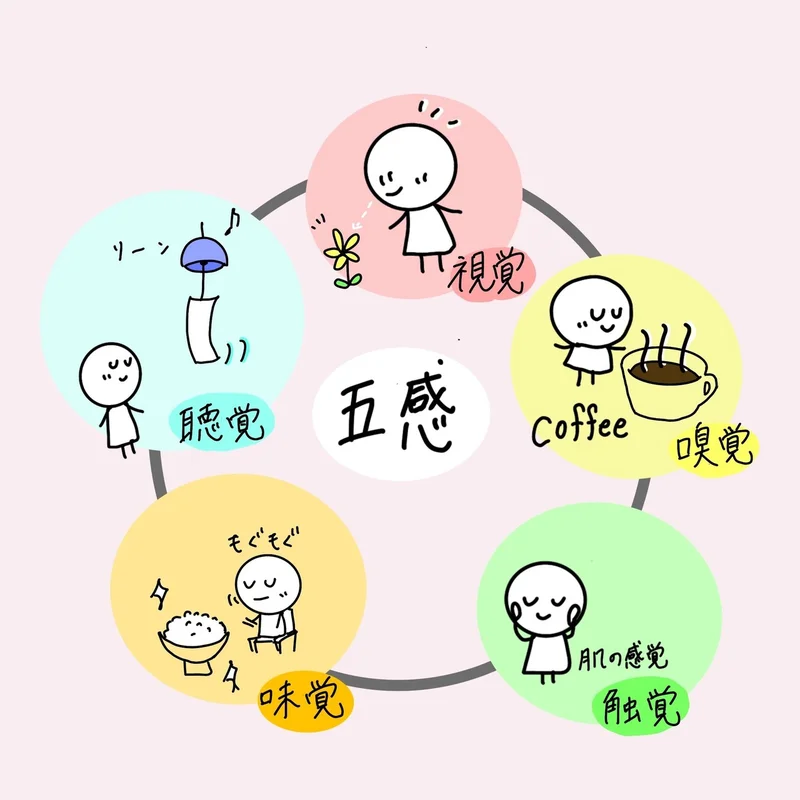

五感(嗅覚、視覚、聴覚、味覚、触覚)の刺激によって

脳の機能を調整する養生法があります。

脳の機能を調整すると、

- 慢性的な痛みの改善

- うつ病や認知症の予防

- 脳の過敏化を抑える

- 脳をストレスや老化から守る

などのいいこと!があります。

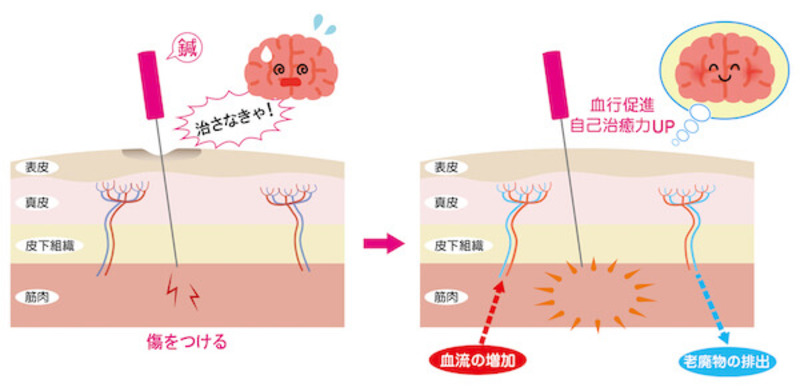

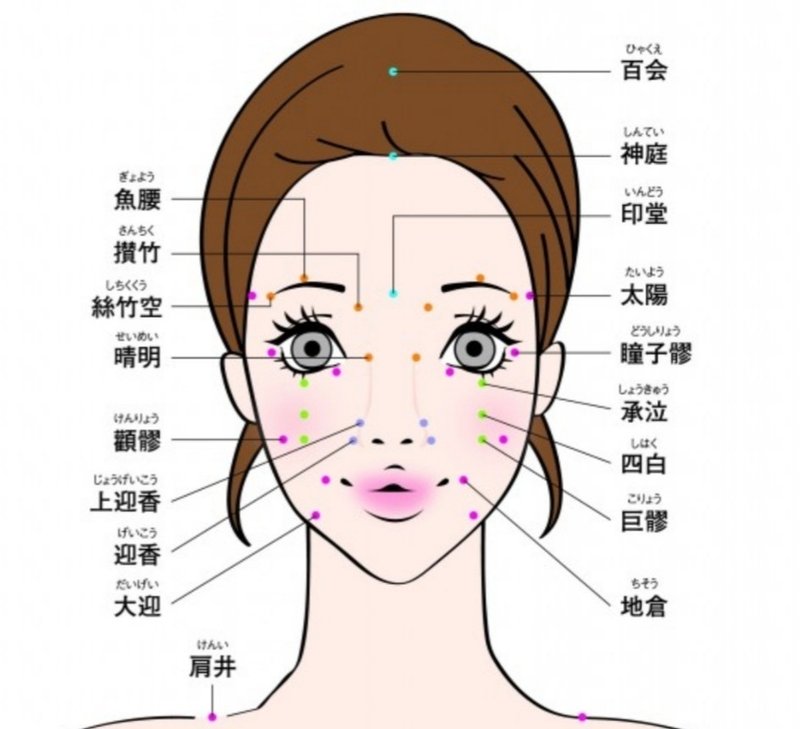

鍼灸やマッサージは脳を活性化して、リラクゼーションや認知機能をアップします

嗅覚

香りと脳の関係

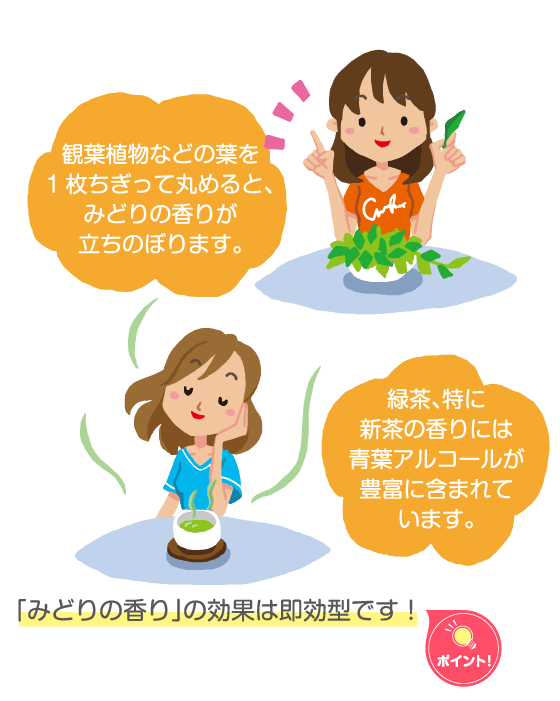

香りには、一瞬にして脳を活性化させるパワーがあります。

なぜなら、香りを嗅ぐときに使う嗅覚は、五感のなかでも古くから存在する

原始的な感覚器であるためです。

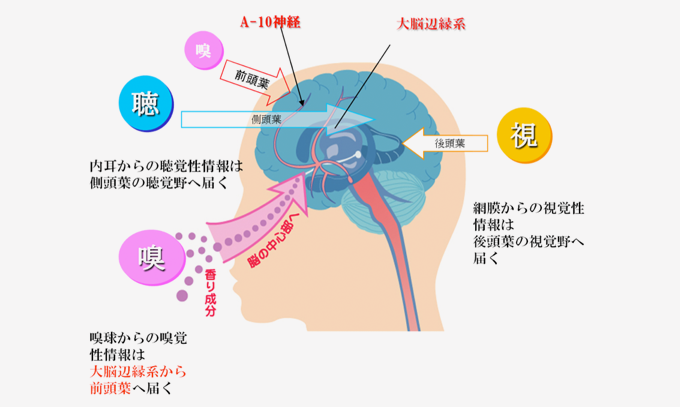

嗅覚だけはダイレクトに脳へ刺激される

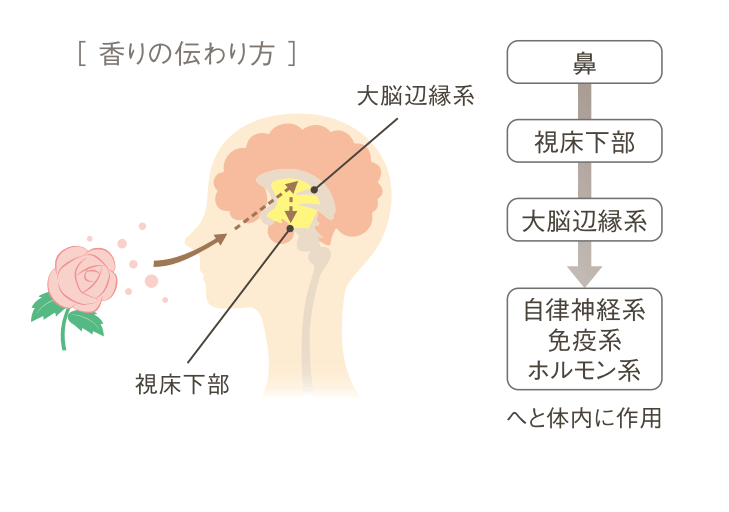

香りは、通常「鼻」「嗅上皮」「嗅細胞」「嗅球」「大脳辺縁系」の順で、

脳へ到達します。

このうち大脳辺縁系では、食欲や睡眠欲などの本能的な感情を司ります。

嗅覚は、この大脳辺縁系と直接リンクしていますが、

これは五感のなかで嗅覚だけが持つ特徴であるのです。

つまり、人間が持つ五感のなかでも、嗅覚だけはダイレクトに脳を刺激するのです。

潜在意識を呼び覚ます

潜在意識とは、これまでの経験から知らぬ間に蓄積された価値観や習慣などの、

自覚されていない意識のことを言います。

私たち人間の脳は、理性的な一端を司る「大脳新皮質」と、

本能的な一端を司る「大脳辺緑系」の、ふたつの部位に分けられます。

私たちが日常生活を送るうえで得た視覚や聴覚、味覚などの情報は、

大脳新皮質へ送られてから処理されます。

しかし、香りから得た情報に関しては、大脳新皮質を経由せず、

ダイレクトに大脳辺縁系へと届けられます。

この大脳辺縁系には人の記憶を保管する場所があるのですが、香りから得た情報は、

この箇所にピンポイントに伝わるため、

意識せずに過去の思い出や感情を呼び覚ますことができるのです。

⇒高齢の患者様にお灸をすると、その匂いで昔のことを思い出されることがよくあります。子供時代にご自分がお父さん、お母さんにお灸をすえてあげていた!

なつかしいお話をお聞きすることができます。

香りの心理効果

リラックス効果

香りを嗅ぐことで、脳の中枢部にある大脳辺縁系が匂いの情報を判断し、感情や記憶を呼び起こします。さらに、香りの情報は、内分泌系や自律神経系を司る視床下部や下垂体にも伝わるため、ホルモンの分泌が促進されます。

これによって、リラックス効果や幸福感を得られるのです。

前向きな気持ちになれる

憂鬱な気分が続くときや気疲れしたときに、お気に入りの香りを嗅ぐと、ポジティブな気持ちになれることもメリットのひとつです。

特に柑橘系の香りには、気分を爽やかにさせる効果があります。

リラックスするとともに自信を取り戻し、前向きな気持ちになれるので、

落ち込んだときには、香りを楽しむことをおすすめします。

イライラを抑えてくれる

香りには、イライラを軽減してくれる効果があることも認められています。

芳香成分が脳に伝わると自律神経を刺激し、私たちの心や身体に快・不快の感情を与えます。さらに、嗅覚は視覚や聴覚などを含む「五感」のなかで、唯一「情動」に伝わると言われています。

- ローズ系:血行促進・身体を温める・沈んだ気分を高める

- ラベンダー系:ストレスや緊張をとりのぞく、肩こり・便秘によい

- ユーカリ系:免疫力アップ・呼吸を改善

- 柑橘系:鎮痛・気分の改善・疲労回復

- ペパーミント系:頭痛・意識の改善

ご自分のお好きな香りをお試しください

まとめ

脳を過度の緊張から解放することで

- 脳の働きの効率が良くなる

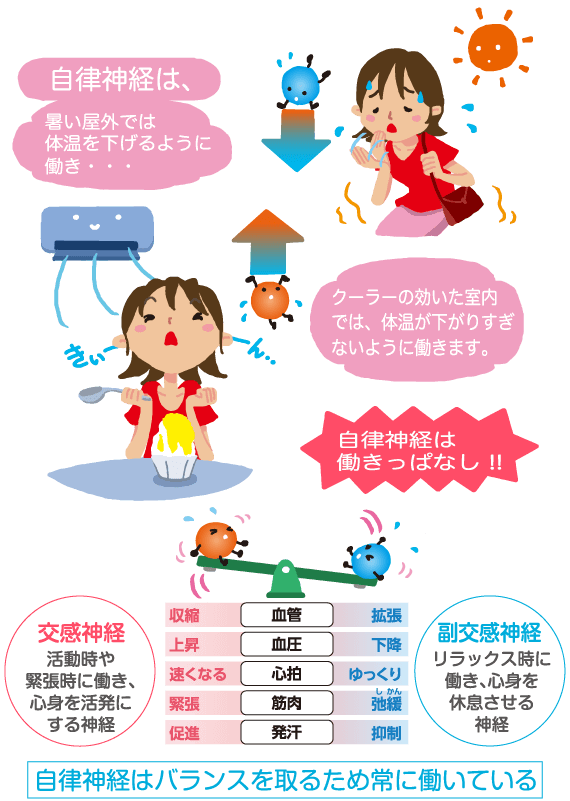

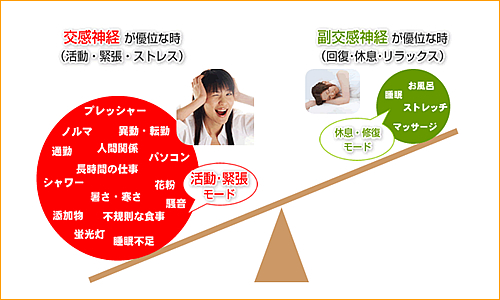

- 自律神経

- ホルモン

- 代謝

- 内分泌

- 神経伝達物質

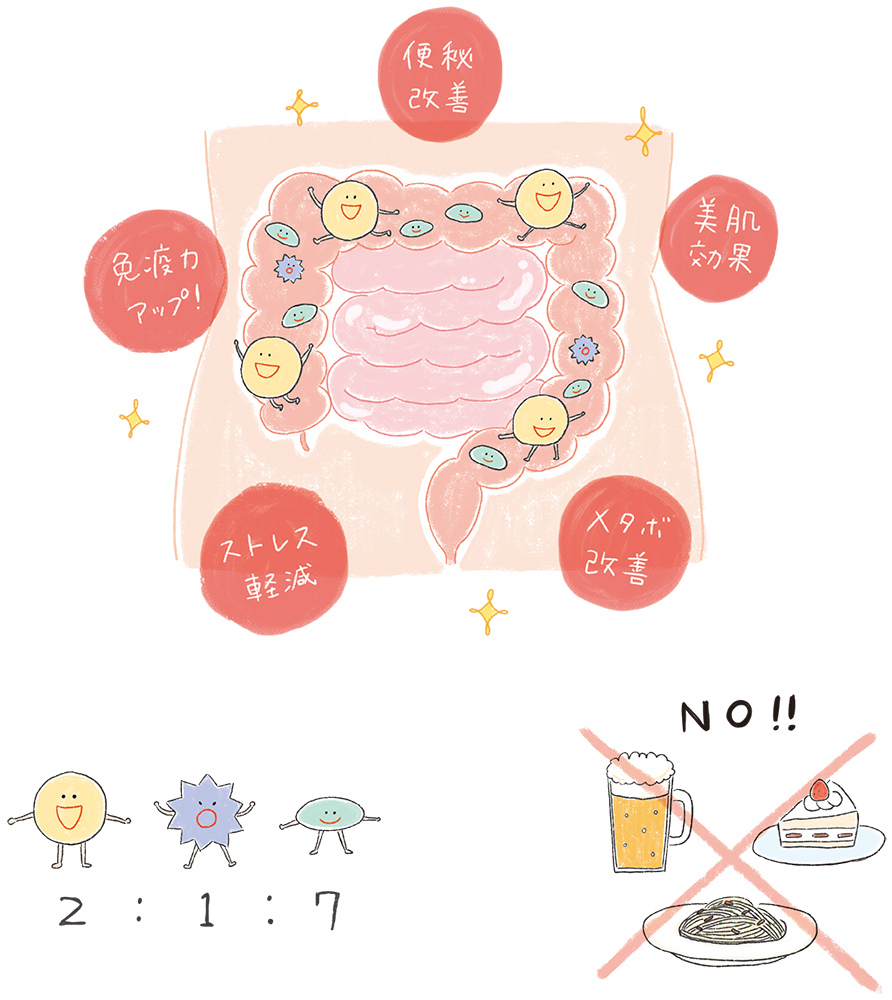

- 免疫機能

- 運動効率

が改善することが明らかになっています!

※香りの感じ方には個人差があります。

香りが強すぎて、体調に影響される方もいらっしゃいますので

どうぞご留意くださいね(香害)

京都

養生

脳は鍛えない

五感でゆるめる

気持ちいいことでリラックス

鍼灸

もぐさの香り

女性鍼灸

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世