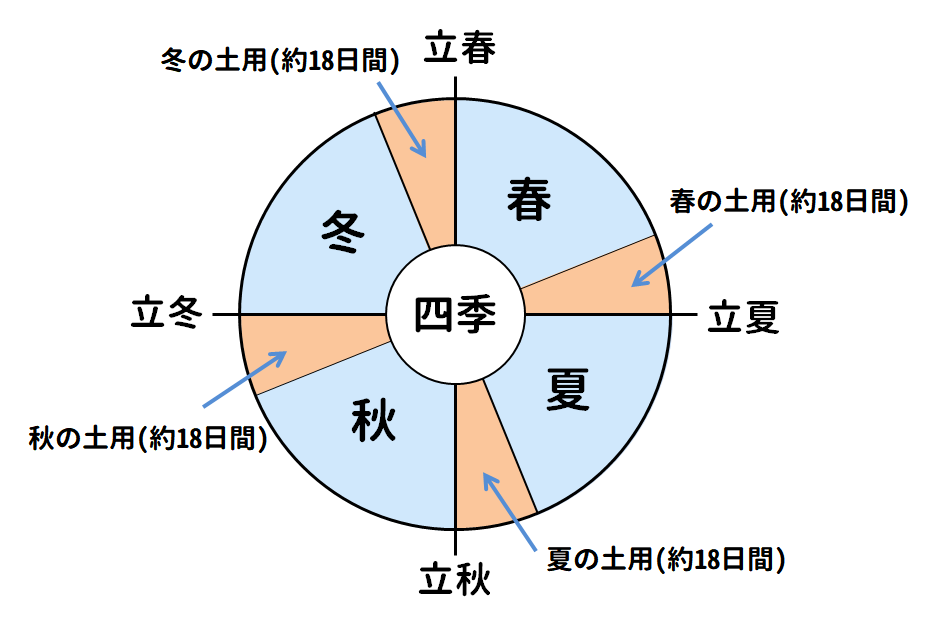

「入梅」とは雑節の1つで、季節の変化を適切に把握するために設定された歴日です。

2024年は6月10日です。

「梅雨入り時期」とは気象用語で、実際に梅雨に入る時期を指しています。

ちなみに、「梅雨」の語源は、梅の実が熟す時期だからという説があります。

また、湿度が高くカビが生えやすい時期のため「黴雨(ばいう)」から「梅雨」に転じた

という説や、「毎」日のように雨が降るので「梅」という字が使われたとも言われています。

「入梅」は、梅雨入り時期を把握するために設けられた暦上の雑節です。

手紙などで使用する「入梅の候」という時候のあいさつは、

梅雨入りを迎えてすぐに使用できます。

ここで使用されている入梅の意味は梅の木ではなく、梅雨の季節を指しています。

入梅の行事食・旬を迎える食べ物は?

入梅は、春から夏への移り変わりの季節です。

一般的には、以下のような食べ物が旬を迎えるため、行事食として親しまれています。

いわし

6月に水揚げされるいわしは、「入梅いわし」と呼ばれます。

入梅いわしは、脂がのっていて1年でもっとも美味しいと言われているので、この時期に食べるのがおすすめです。

いわしを骨まで柔らかく梅煮にするには、

煮汁が冷たい状態からいわしを入れて煮ることだそうです!

煮崩れ防止にもなるとか

梅

入梅の季節は、青梅が収穫のピークを迎える時期です。

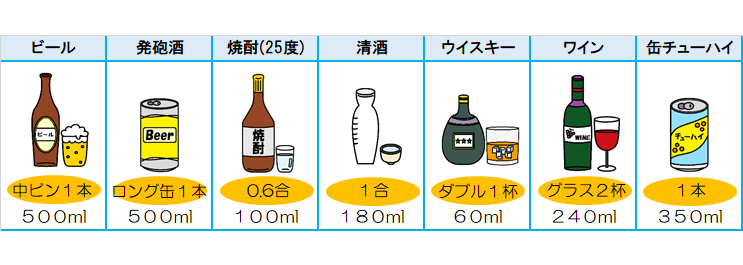

梅には、夏バテ防止に効果があるクエン酸やリンゴ酸、カリウムなどが豊富に含まれているので、自宅で梅ジュースや梅酒を作って飲むのも良いでしょう。

6月に仕込んだ自家製梅ジュースや梅酒は、2週間〜1ヶ月ほどで美味しく飲めるようになります。

そのため、夏が本格化する前の入梅の時期に作るのが適しているのです。

赤じそ

梅干しを漬ける際に使われる赤じそは、毎年入梅の頃が収穫時期です。

もちろん、梅干しを漬けるのに使っても良いですが、葉を煮出してしそジュースにしても美味しいです。

そら豆

入梅の時期には、そら豆も旬を迎えます。

そら豆は、タンパク質やカリウム、ビタミンCなどの栄養素が豊富に含まれています。

むくみを改善したり、食欲をアップさせたりする効果があるので、梅雨のジメジメとした時期を乗り切るのにおすすめの食材です。

とうもろこし

冷凍のコーンは年間を通して出回っていますが、生のとうもろこしは毎年7月頃に収穫期を迎えます。

食物繊維が豊富なとうもろこしは、便秘の改善に効果が期待でき、ビタミンB1も豊富に含まれているので、夏の疲労回復にも役立ちます。

ピーマン

夏野菜の定番、ピーマンの旬は7月〜9月ごろです。

旬の時期のピーマンはビタミンCや鉄分を豊富に含むので、夏バテ対策として積極的に取り入れたい食材です。

アナゴ

いわしと並んで、アナゴも入梅時期を旬とする代表的な魚です。

6月〜7月ごろに水揚げされるアナゴは、「梅雨アナゴ」と呼ばれ、1年でもっとも美味しいとされています。

みょうが

薬味として人気がある「みょうが」の旬は、6月〜10月ごろです。

みょうがには、むくみを解消するカリウムや血流を促進するαピネンなどの栄養素が含まれており、夏バテ解消効果が期待できます。

ぜんぶ好き!

京都

養生

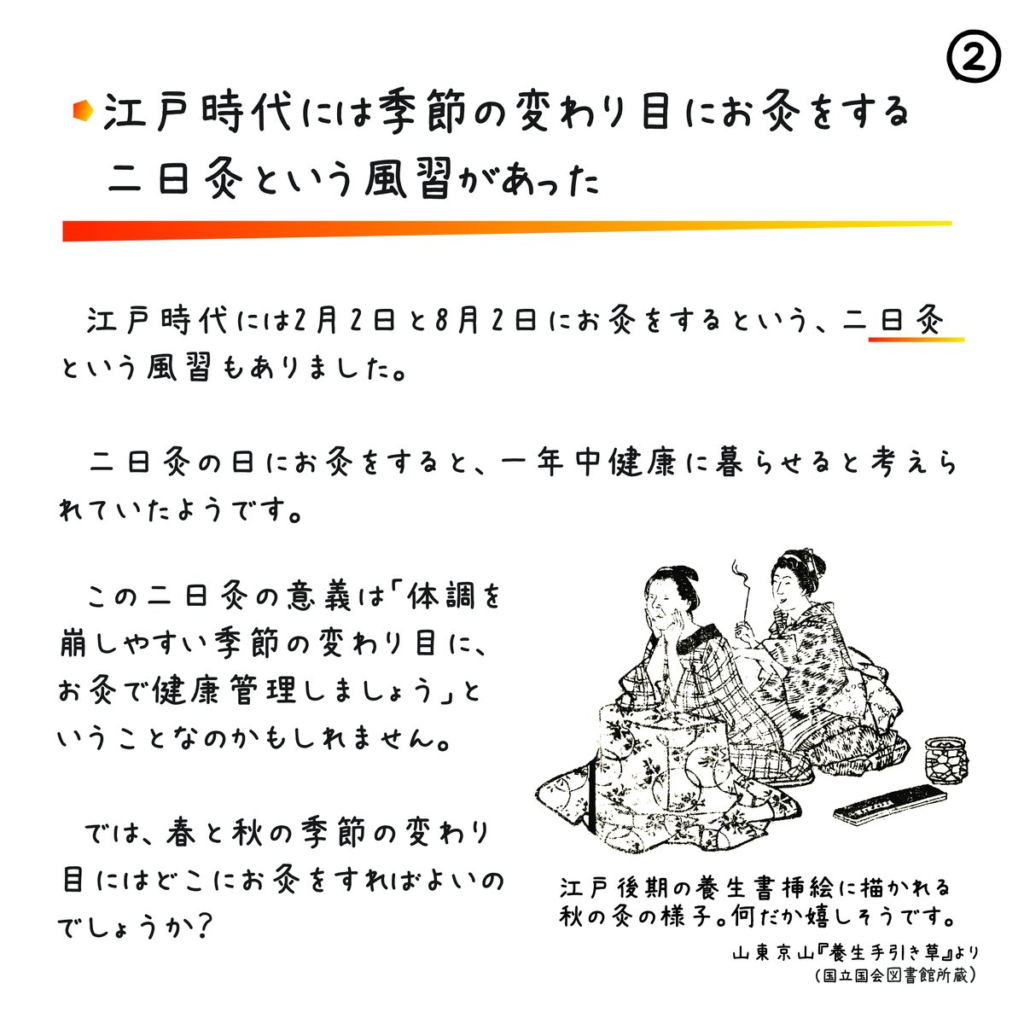

季節の養生

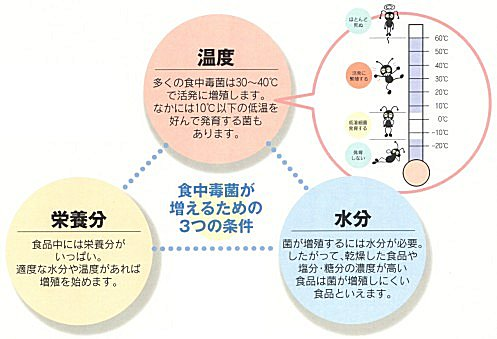

梅雨

梅雨の楽しみ

鍼灸

女性鍼灸

メノポーズ(女性の悩み・更年期)専門鍼灸師

レディース鍼灸あん梅

サイト運営者:川口美佐世